サステナビリティのリーダーに密着!

ビジネスと社会貢献を両立する人と企業の深掘りシリーズ

「1本のボトルを“(回収ボックスに)入れる”ことで、自分ごととして考え始めてもらえたんです」

──そう語るのは、タイガー魔法瓶でRe:ボトルプロジェクトを推進する澤井稜さん。設立100周年を前に、社員たちが立ち上げたサステナビリティ活動は、全国へと広がりを見せています。

回収ボックスを通じて“捨てずに活かす”文化を生み出し、パートナーと共に循環型社会を目指す取り組みとは?その想いと展望を澤井さんに伺いました。

取材・編集:gooddo編集部

誰もが参加できる“循環の入り口”

まず、今回の「Re:ボトル」プロジェクトについて、取り組みの内容を教えてください。

はい、「Re:ボトル」は、2021年10月にスタートしたステンレス製ボトルの回収・再資源化プロジェクトです。不要になったボトルをメーカーを問わず回収し、資源として再び活かす仕組みをつくっています。

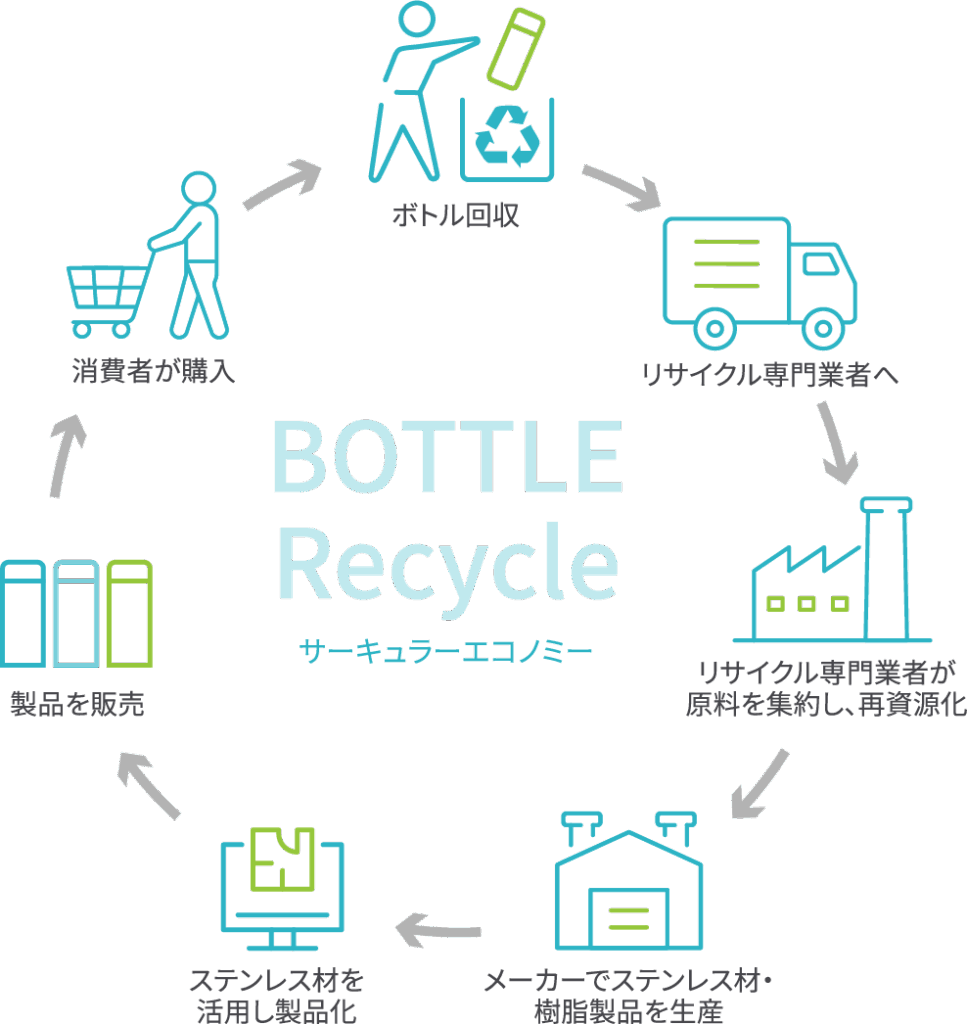

現在は全国のショッピングモールや自治体、小中学校などに専用の回収ボックスを設置し、役目を終えたステンレスボトルを回収しています。家庭で眠っているボトルを持ち込んでいただくと、リサイクル専門業者に引き渡され、本体のステンレスは金属原料として、せん部分のポリプロピレン(PP樹脂)は樹脂資源としてリサイクルされます。

この取り組みは単なる回収で終わるのではなく、回収→分別→再資源化→新しい製品や部材への活用という一連の循環を実現しているのが特徴です。これまでに累計約14万5,000本(約46,435kg相当)のボトルを回収しており、全国各地で“使い捨てずに循環させる”文化が少しずつ広がっています。

また、私たちは「自社製品だけを回収する」というやり方はしていません。どこのメーカーのステンレス製ボトルであっても受け入れます。これは立ち上げ当初からのこだわりで、「SDGsを掲げているのに、自社のものだけ受け入れるのは矛盾している」と考えたからです。

結果的に、多くの方に「誰でも参加できる仕組み」として受け入れられ、パートナー企業や自治体との連携も広がってきました。

この「Re:ボトル」プロジェクトに込めた“こだわり”や“コンセプト”について教えてください。

1番のこだわりは、「自社だけで完結しない」プロジェクトにすることでした。

というのも、サーキュラエコノミーって、1社でどうにかできる話じゃないんですよね。ボトルの回収をやろうと思っても、実際にボックスを設置してくれる流通企業や自治体、リサイクルを担ってくれるパートナー企業の存在がなければ成り立たない。だからこそ、「パートナーシップで共に取り組む」という姿勢は、立ち上げ当初から一貫して大切にしてきました。

また、もうひとつの軸は、“誰でも参加できる仕組み”にすることです。

メーカーを問わずボトルを回収しているのもその一環で、SDGsを語る上で「うちの製品だけ受け付けます」では説得力がないと思ったんです。どこのメーカーかなんて一般の人には分かりづらいですし、ボトルって長く使われるからラベルも剥がれていたりしますしね。

100年企業の危機感が生んだ“Re:ボトル”の挑戦

Re:ボトルのプロジェクト立ち上げの背景から教えてください。

率直に言うと、「このままではまずい」という危機感がありました。私は後から合流しましたが、当時の責任者はボトルのブランドマネージャーを務めていて、タイガー魔法瓶全体としてサステナビリティやESGの発信がほとんどできていなかったそうです。

特に若い世代から見たときに、「タイガー=魔法瓶=昭和のイメージ」という声もありました。実際、Z世代の間では認知度がかなり低くなってきていて、このままでは次の100年を担えないという危機感が、チーム内に共有されていました。

ちょうどその頃、創立100周年を迎えるタイミングだったことも重なり、「これを機に、環境や社会に対する責任をしっかり示すべきだ」という想いが生まれました。それが、真空断熱ボトルブランドで宣言している「4つの約束」です。

タイガー真空断熱ボトル「4つの約束」

- NO・紛争鉱物 — 紛争地域で採掘され、武装勢力の資金源になっている鉱物(スズ、タンタル、タングステン、金など)は使用しない。人の苦しみの上に作られた原材料はどんなに安価でも使わない。

- NO・フッ素コート — 環境負荷の高いフッ素コーティングをステンレス製ボトルの内面で使わず、代わりに「スーパークリーンPlus」などの当社独自技術で“コーティングなしでも防汚・耐性を持たせる”加工をしています。

- NO・丸投げ生産 — 品質と安全性・環境への配慮を確実にするため、自社工場(日本・中国・ベトナム)での生産を行い、外注・丸投げをしない体制を保っています。年間でかなりの本数のステンレスボトルをこの体制で生産可能です。

- NO・プラスチックごみ — ステンレスボトルを“マイボトル”として使ってもらうことでペットボトルなどの使い捨てプラスチックごみを削減することを目指しています。

ただ、上からの指示ではなく、現場の社員たちが自発的に集まって、部署横断でチームを組み、ボトムアップでプロジェクトを立ち上げたというのが大きな特徴です。

「サステナビリティ」という言葉だけが先行するのではなく、自分たちの手で具体的なアクションを起こそうという気持ちが原動力になりました。

社員皆さんの想いからできたプロジェクトだったんですね!

チームはどのように作られたんですか?

はい、マーケティング・開発・営業・生産など、ボトルに関わるあらゆる部署から精鋭メンバーを集め、横断型のチームをつくりました。上からの指示ではなく、現場の「何とかしなければ」という切実な声から始まったボトムアップのプロジェクトですから、逆にいろんな部署から集められたんです。

2021年に立ち上がって4年目ですが、ここまで長く続いてよかったです。今は全国の営業のメンバーも一緒に広げてくれていますから、心強いですね。

声と成果が示す Re:ボトルの広がりと信頼

これまでの取り組みで、具体的にどのような成果や実績が出ているのでしょうか?

そうですね、数字で見ると、このプロジェクトの広がりがよく分かります。

Re:ボトルプロジェクトは2021年10月にスタートしてから、2025年4月までに累計約14万5,000本分、重量にして約46,435kg相当のステンレス製ボトルを回収しました。

全国に設置している回収ボックスは493か所にまで増え、ショッピングモールや大学、自治体など多様な場所で展開されています。ここまで拡大できたのは、パートナー企業や地域の皆さんが積極的に協力してくださったおかげです。

数字だけでなく、実際に「子どもと一緒にボトルを持ってきた」「学校でのSDGs活動に役立てたい」といった声をいただけているのも嬉しい成果ですね。理念だけでなく、現実のアクションと結果が伴っていることを示せたのは大きな手応えだと思います。

この取り組みに対して、社内の皆さんからはどんな声があがっていますか?

はじめの頃は正直、「ボトルチーム、なんか変わったこと始めたな」っていう“遠巻きな反応”が多かったんです。

社内にも回収ボックスを置いたんですが、最初は「何これ?」みたいな空気が漂っていました(笑)。

でも、「とりあえず1本入れてみてほしい」と社員に声をかけると、その“1本”がきっかけになって、みんなが少しずつ興味を持つようになったんです。

「え、このボトルってどうやってリサイクルされるの?」「その後、何になるの?」と、行動の先にある“気づき”が生まれていった。

気がつけば、実際に他の製品カテゴリーを担当している開発チームからも、

「自分たちの製品も、リサイクルしやすい設計にできないか」とか

「再生原料を使って製品をつくれないか」といった声が出るようになってきて、社内全体に“循環を意識する空気”が少しずつ広がっていったんです。

すごい変化ですね!お客様からはどんな声が届いていますか?

実は、お客様から直接フィードバックをいただく機会はまだ多くないのですが、それでもいくつか印象的な声が現場から届いています。

たとえば、店頭の回収ボックスを設置している小売店のスタッフの方からは、

「先週来たお客様が、お子さんを連れて再び来店し、またボトルを持ってきてくれました」 というエピソードを聞きました。

おそらくですが、やはり一度“入れる”という体験をしたことで、家族の中でも『あれ、また持っていこうか』という会話が生まれているんだと思います。夏休みの自由研究に活用されたケースもあり、リサイクルを“身近なアクション”として捉えていただけている実感があります。

また、ごみ清掃員で芸人のマシンガンズ滝沢さんがXで投稿してくださったときは、「タイガーさん、こういうことやってたんですね!」「メーカー問わず回収するのがすごい」と、SNSでの反応もありました。88万回以上インプレッションされ、たくさんの共感コメントが集まったのは嬉しかったですね。

これは私たちにとっても大きな励みになりましたし、「タイガー=サステナビリティにも取り組んでいる会社」という認知が、少しずつ広がってきている手応えを感じています。

従業員やお客様以外にも、関係者の皆さんからの反応や声はありましたか?

はい、流通・小売店、自治体、大学など、プロジェクトに関わってくださる方々からは、非常に前向きな反応をいただいています。

小売店さんからは 「店頭でボトルを回収できることで、お客様との接点が増えた」 「環境への取り組みを“見える形”で発信できるのがありがたい」 といった声をいただいています。

例えば、京都府のとある販売店さんでは、地域全体でリサイクル意識が高い背景もあり、回収量が非常に多く、月ごとにしっかり実績が出ているという手応えもあります。販売担当者の方からも「ボトルの販売にも良い影響が出ている」との声がありました。

また、ある私立大学では、学生側から「学校でSDGsに取り組みたい」と大学へ提案があり、そこからタイガーとの連携につながったというケースもありました。

こうした若年層からの“やりたい”という声が、社会を動かすきっかけになっていると感じています。

循環を“実感できる形”へ

この「Re:ボトル」プロジェクトを含め、今後の展望について教えてください。

はい、これまで「使い終えたボトルを回収して、再資源化する」という部分まではある程度仕組み化されてきました。ですが、次のチャレンジは、“回収した資源をどうお客様のもとに還元するか”という循環の完成です。

現在、ステンレス部分は他の製品の素材として再利用されていますが、それが「タイガーの商品としてまたお客様の手に戻ってくる」までには至っていません。そこが今後、越えていきたい壁ですね。

たとえば今は、再生樹脂(PP素材)を使ったストラップやノベルティグッズなどを試作中で、 「回収に協力してくれた方に“見える形”で感謝を伝える仕組み」を作れないか検討しています。

また、ボトル以外の商品・例えば炊飯器などの小型家電でも、リサイクルや再設計の取り組みを進めたいという想いもあります。家電はパーツ点数が多くて難易度は高いですが、だからこそ、リサイクルしやすい設計思想を“最初から”盛り込むという意識を開発部門でも持ち始めています。

さらに、大学やプロスポーツチーム、地方自治体などと連携しながら、“回収+マイボトル推進”をセットにした啓発活動をより広げていきたいとも考えています。

将来的には、 「あのボトルが、こう生まれ変わったんだ」 という実感が持てるような、“見える循環”をつくっていくことが目標です。