<PR>

美容業界で年間2,500トンも生産されるヘアカラー用アルミチューブ。再資源化が困難とされてきたこの素材に、タカラベルモントが真正面から挑んでいます。

大阪・関西万博をきっかけに生まれた「ORIZARAプロジェクト」は、業界・理美容室・消費者を巻き込んだ壮大な挑戦の第一歩。

本気で業界の未来を変えようとするサステナビリティ推進室室長・開発本部インキュベーションラボの中山さんに、その構想と想いを伺いました。

取材・編集:gooddo編集部

自社だけじゃない。業界全体にとって意味のあるアプローチを

まず、タカラベルモントさんではどのような事業を展開されていますか?

当社は、美容・医療・化粧品・デンタルメディカルという4つの事業を展開しています。その中で私は、サステナビリティ推進室と開発本部インキュベーションラボという部署に所属し、いろんな事業部を横断しながら、社会課題に向き合うプロジェクトを事業としてどう形にしていくか──というところを担当しています。

例えば、取り組みの一つに、水資源の問題があります。理美容の業界全体に目を向けると、すごくたくさんの水を使う産業なんですよね。理美容室でのシャンプーで使われる水は1回あたり80〜100リットル近く使うんです。結構使いますよね。

企業が取り組む時によくある「自社工場の水の量を減らす」というアプローチも大事だけど、それ以上に私たちの仕事を通じて業界の中で使っている水を減らした方が影響があるかなと思うんです。例えば、当社のシャンプー台で1回のシャンプーで使う水の量を仮に5%減らせるとすると、工場の水を同じ5%減らすのと比べて約230倍も効果があるんです。

だから私は、「自社の取り組みだけで完結するんじゃなくて、業界全体で取り組んでいくことに意味がある」と考えています。そのためには、市場の現場と一緒に課題に向き合うことが、すごく重要なんじゃないかなと思っています。

たしかにそこまでアプローチできたらすごいですよね!

「サステナビリティ推進室」が立ち上がったのは最近と伺いました。どのような経緯で誕生したのでしょうか?

はい、背景には当社がマテリアリティ(重要課題)を明確化したプロセスがあります。2023年6月にサステナビリティポリシーとマテリアリティを定義し、そこから「どこに本当に力を注ぐのか」ということを“ターゲット”として具体化する議論が始まりました。

水や資源利用、廃棄物削減など、事業に直結するテーマを整理しながら、各事業部から10名程度が集まり、約1年半にわたりプロジェクト形式で検討を重ねたんです。そして策定したターゲットへの活動を事業を通して実践していくために、2025年4月に「サステナビリティ推進室」を設置しました。

これにより、単なる有志活動ではなく、経営に組み込まれた正式な組織として動ける体制が整いました。各事業部の事業計画にもサステナビリティ施策を組み込み、実際の数字や行動計画と結び付けながら推進していくことを目指しています。

室長である中山さんご自身についてもぜひ教えてください。

これまでどのようなキャリアを歩まれてきたのでしょうか?

学生時代には環境系の領域で留学したこともあったり、「環境×ビジネス」をどう結びつけるかにずっと関心がありました。

タカラベルモントに入ってからは、最初は設計部門で、いわゆる“モノづくり”を担当していました。シャンプー台などを製造する工場で、10年ほど技術サイドに携わっていたんです。ものづくりの現場から学べたことは、今でも自分の根っこにあると感じています。

その後、企画部門に異動し、事業部の視点でビジネスやマーケティングに触れ、さらに開発本部へ。いまは事業部を横断しながら、社会課題に向き合う活動の推進を担当しています。

そうして社内のいろんな部門と関わってきたからこそ、「縦割りでは見えないつながり」や「部門を超えた価値の共創」に手応えを感じられるようになりましたし、今の役割がすごくしっくりきています。

大阪・関西万博がきっかけに。1枚の皿から始まった挑戦

今回の大阪・関西万博では「ORIZARA(折り皿)」というユニークな商品が開発されたと伺いました。

どのような背景から始まったのでしょうか?

元々のきっかけは、社内の広報チームから「面白いプロジェクトがあるから、話を聞いてみてほしい」と相談を受けたことでした。万博に出展する中で、読売新聞社・金森合金・タカラベルモントの3社連携で新しい取り組みができないかという話が動いていたんです。

金森合金さんは、能登の震災などで出たアルミ廃材を回収・再鋳造して記憶を残す案内板などに活用する万博のプロジェクトを既に行っていらっしゃいました。そこで弊社としては「美容業界で日常的に使われているヘアカラーなどのアルミチューブを再利用できないか?」という構想が浮上しました。

私たちはちょうど、アルミチューブの回収・再資源化の可能性を模索していたところだったので、「それなら、ただ再利用するだけでなく、工芸品として“カタチ”にしよう」と、プロダクトの企画に乗り出しました。

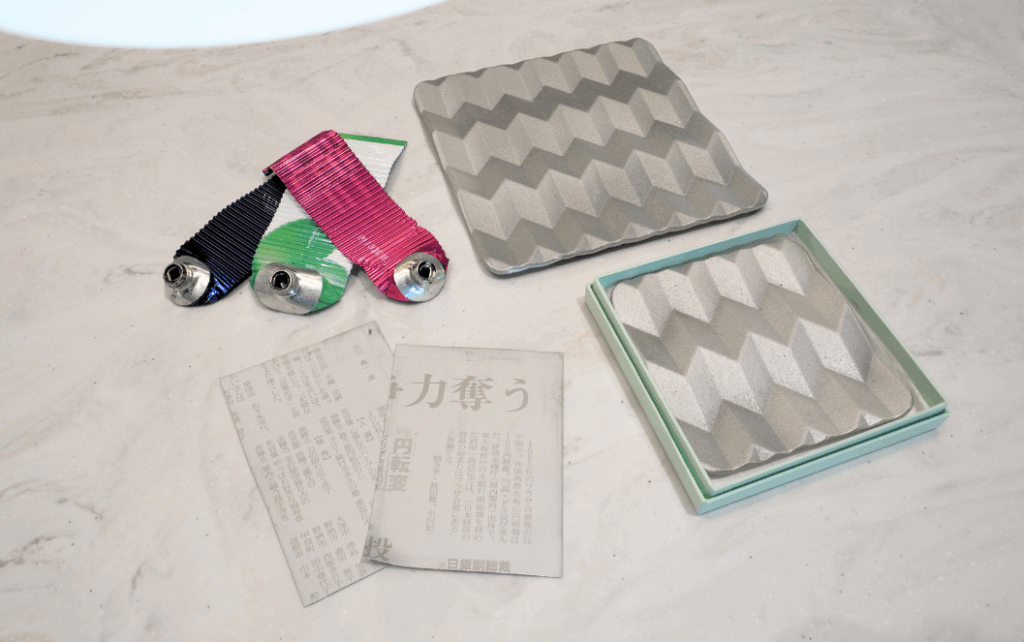

そうして生まれたのが、折り紙の構造をモチーフにした“ORIZARA”でした。手間も工数もかかるけれど、万博という舞台だからこそ、業界や社会に一石を投じるものをつくりたかったんです。

「ORIZARA」の裏にある環境課題と業界の責任

見た目もコンセプトも素敵なORIZARAですが、実現にはやはり大変なこともありましたか?

はい、想像以上に工数がかかりました。特に今回のORIZARAでは、単に「アルミチューブを溶かして再利用」したわけではありません。

折り皿は「食器」として使用されるため、金属の安全性が非常に重要になります。具体的に言うと、美容室で使われるアルミチューブには、たとえ中身を出し切ったとしても、製造過程で混入した微細な薬剤成分や不純物が金属に残ってしまうため、そのままでは食器用としては使えません。

そこで、金森合金さんにて材料の成分分析を行い、JIS規格に適合するよう成分を再調整していただく必要がありました。

この「成分調整 → 再鋳造」という工程が、ORIZARAを“食器として成立させる”ための最大のハードルでした。特に人の口に触れるものとして安全性を担保するには、工業製品としてのリサイクルとはまったく異なる繊細さが求められるんですね。

一般的な金属リサイクルではあまり行われない、高度な素材調整の技術が求められたのです。金森合金さんの専門的な知見と粘り強い対応がなければ、今回のORIZARAは実現しなかったといっても過言ではありません。

プロジェクト全体を通して「再資源化に新たな価値を加える」という挑戦があったからこそ、環境配慮とデザイン性を両立した“工芸品”としてのORIZARAが生まれたのだと思います。

本当のインパクトは“回収率の改善”にある

開発にあたって、どんな点を意識されていたのでしょうか?

やっぱり一番意識したのは、「環境のために、社会のためにやってます」っていう“だけ”では続かないということです。

このORIZARA自体が「すべてを解決する魔法のツール」ではありません。ただ、このプロダクトをきっかけに、業界全体で“回収”や“再利用”への意識が高まること。そして、業界の中でリサイクル出来ていない資源を本当に回収して循環させること。それこそが、本当に目指したい未来なんです。

弊社が調査したところ、ヘアカラー用アルミチューブの生産量は年間2,500トン。 しかし回収率は約6%程度にとどまっており、多くが焼却・廃棄されています。

この問題の解決には、美容師さんの協力なしには、この課題は前に進みません。だからこそ、彼らが「ちょっと面白い」「自分たちの仕事で社会とつながっている」と感じてもらえるような“関心をもってもらえるプロダクト”が必要だったのです。

今回のORIZARAは、見た目も美しい“工芸品”として仕上げられました。すると、素材として販売されるよりも、高い付加価値を付けて販売することが出来るようになります。

これは、「リサイクル」にとどまらないCSV(共通価値の創造)型プロジェクトの典型例です。

たしかに、理美容室側のモチベーションや購買意欲があってこそ、社会性のある仕組みも活きてきますよね。

はい。そして、お客様の共感を得られる“ストーリー性”も意識しました。たとえば、「自分が使ったヘアカラーのチューブがこうして折り皿になって、またお店に戻ってくる」という体験ができたら、それはちょっと嬉しいじゃないですか。

これからの展望と“業界を変える”という挑戦

サステナビリティの取り組みは、推進室だけでは完結しないと思います。

社長や他の部署、従業員の皆さんを巻き込むのは大変ではありませんか?

確かにそうなんですが、うちは「巻き込む」というより、「一緒に走る」感覚なんですよ。サステナビリティ推進室ができてからは特に、「どの部署も当事者だ」という空気が社内に広がってきました。

特に最近では、“NEXUS”という社内共創プログラムを立ち上げて、社員からプロジェクトをボトムアップで生み出す仕組みをつくっています。これは、サステナビリティに関心のあるメンバーを募って、自分たちで社会課題を選び、解決するためのビジネス企画をプレゼンする取り組みです。

月1回のアカデミー形式で、インプットとアウトプットを繰り返しながら、企画立案を目指しています。第一回ではありますが、全社約1,600人のうち、公募で16人が参加してくれています。僕としては、まずは全社員の3.5%にあたる50〜60人くらいが参加してくれることを目指したいと思っています。

その「3.5%」という数字には、何か意味があるんですか?

「3.5%の法則」って聞いたことありますか?社会運動に関する内容ですが、人口の3.5%が参加すると、その社会運動は成功する可能性が高まるという内容で、会社組織においても全体の3.5%が本気で動けば、社会も組織も変えられる、という風に考えました。小さなムーブメントでも、ある一定の臨界点を超えれば、大きな変化になる。NEXUSは、その起点になればと思って取り組んでいます。

仕事を通じて社会課題に向き合い、社内外と協働しながら自分たちで価値をつくっていく。この実感が、大きなモチベーションになっていくと考えています。

上から与えられるのではなく、自分たちで課題を見つけて動けるって、すごく面白いじゃないですか。若手にとっても、単なる「業務」じゃない経験を通じて、自分の視野が広がっていくんですよね。サステナビリティを「自分ごと」としてとらえる人を、社内外に増やしていくこと。それが、長期的な企業価値にもつながると信じています。

理美容室を「サステナビリティの発信地」に——日常から社会を動かす場所へ

今後の展望について教えてください。

理美容室って、誰にとっても身近な場所じゃないですか? 全国津々浦々にあって、頻度が高いと毎月のように通う。そう考えると、理美容室って、実は社会課題を解決する“身近なメディア”になり得る場所なんです。

美容師さんって、お客様と毎月30分、1時間と話す時間があるわけです。それって、普通の広告では絶対に得られない「伝えるチャンス」なんですよ。しかも、ファッションやライフスタイルに敏感な人たちがいる場所だからこそ、「環境活動=かっこいい」「社会貢献=おしゃれ」といった新しい価値観でサステナビリティを広げていける可能性があると考えています。

理美容室には誰でも行きますよね。お客さんやその先には、日本中の人々と繋がっていると思っています。理美容室での良い出来事が日本を良くするかもしれないと思うと、ワクワクするんです。日本を変えられるんじゃないか?!って。

僕たちは、「理美容室をサステナビリティの発信地にしたい」って本気で思ってるんです。社会課題や環境のことを、決して堅苦しくなく、むしろワクワクしながら発信できる場にしたい。

最後に、今回の取り組みを通じて伝えたいことがあれば教えてください。

はい、理美容室をサステナビリティの発信地にしたいという想いの第一歩が、今回のORIZARAやアルミチューブの回収の取り組みなんです。

よく「協力してください」とか「大変だけど一緒にやりましょう」と言ってしまいがちだけど、僕たちはそうじゃない。単に環境に良いことをして終わりではなくて、「お客様自身も一緒に社会を良くしていける体験ができる」ような仕掛けをつくっていく。理美容業界全体で、そんな循環型の価値を生み出していきたいと思っています。

ORIZARAのように、他の企業さんやデザイナー、理美容室など、様々な方とコラボして行きたいと思っています。ぜひ、一緒に取り組んでくださる方が一人でも多くいてくださったら嬉しいです。