<PR>

株式会社FKGコーポレーションは、発電所や製紙工場から出た燃焼灰を再利用して機能性人工石の製造・販売をしている会社です。

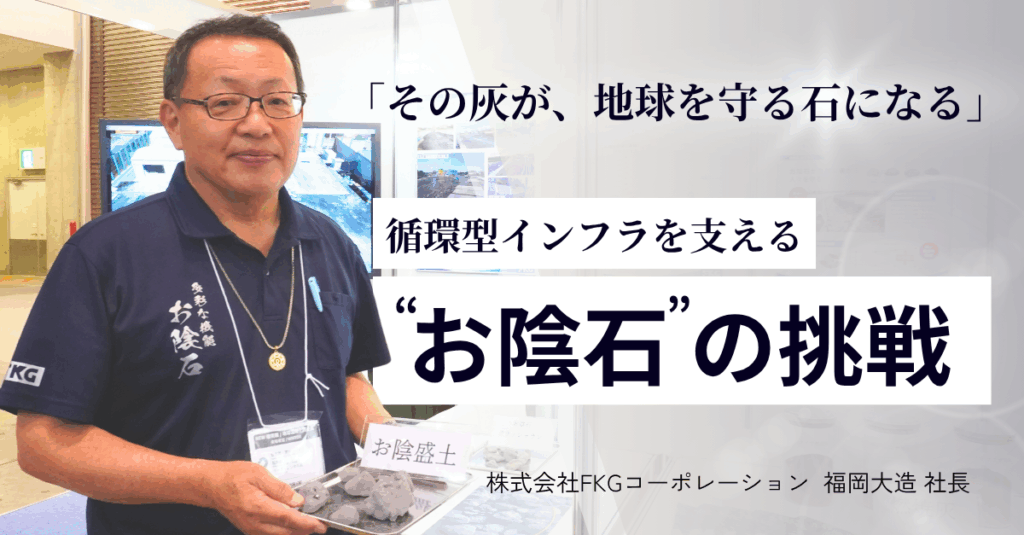

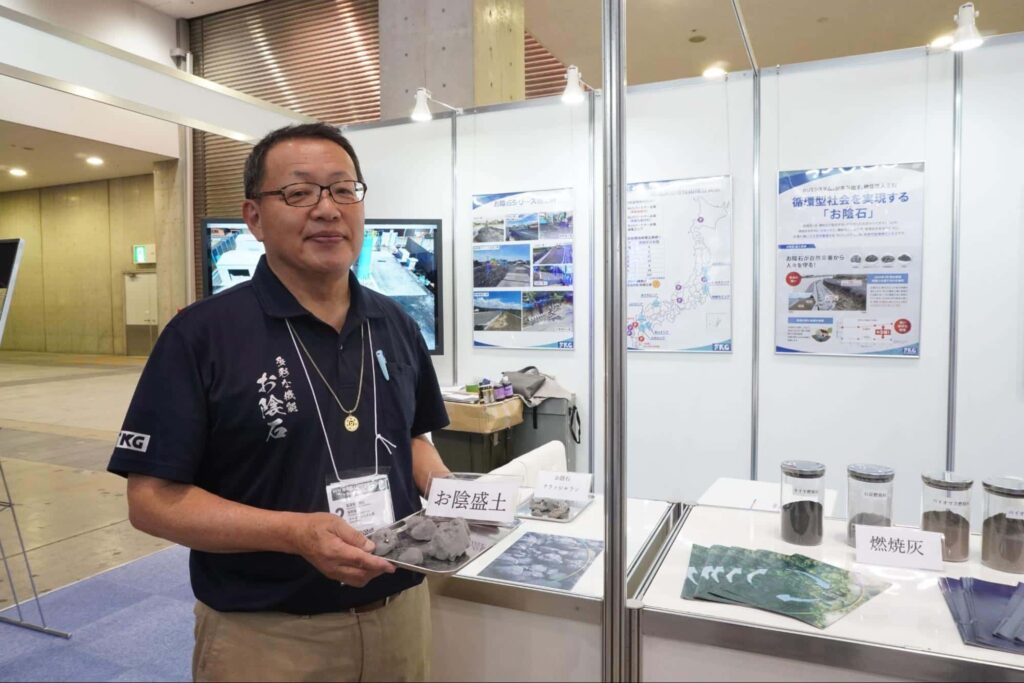

今年創業50周年を迎えるにあたり、同社の福岡大造社長と、商品開発 開発技術部 奴留湯(ぬるゆ)部長に、開発の経緯と困難、また今後の目標などについてお話をお伺いしました。

聞き手:gooddo編集部

2020年7月に起きた熊本豪雨。

球磨川の氾濫などにより、熊本県南部を中心に大きな被害が発生しました。

しかし、ある1カ所の川岸の斜面だけは、地面が削られることなく残っていました。

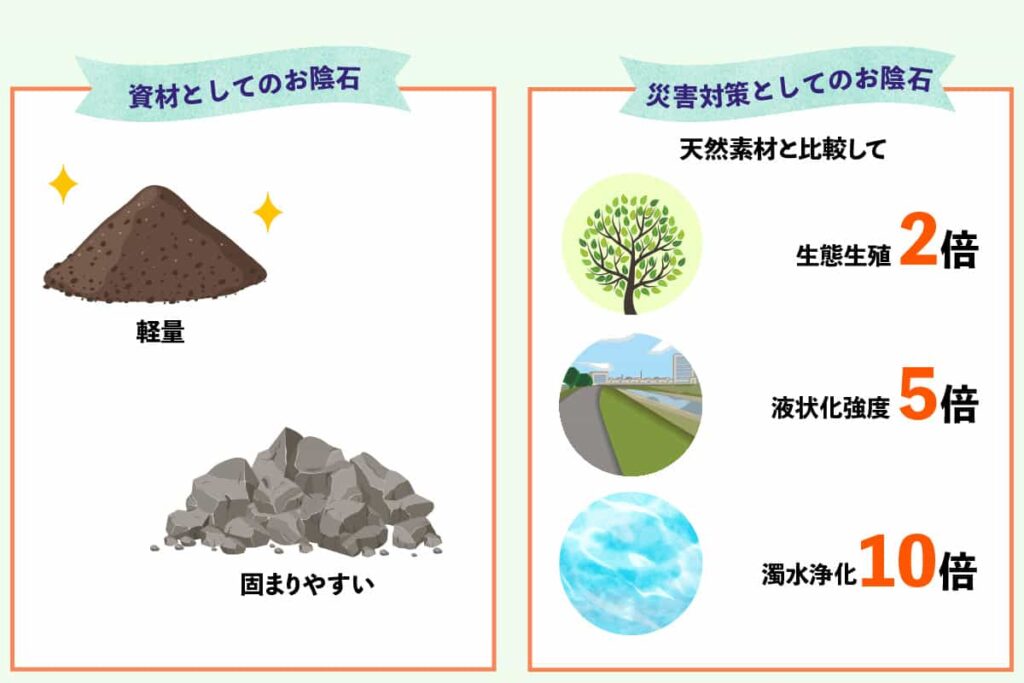

さらに周囲が液状化する中、その場所だけは液状化せず、被害は最小限にとどめられたのです。周りにあった天然土は川の力強い勢いによって流されてしまっていました。

そこに残されていたのは、「お陰石(おかげいし)」という人工でつくられた石の道。

お陰石とは、廃棄物である燃焼灰から生まれた、機能性を備えた人工の石材です。

燃焼灰とは、火力発電所やごみ焼却施設などで、燃料を燃やした後に残る灰のこと。この灰の多くは、有害物質を含んでいる可能性があるため、通常は「産業廃棄物」として処理場に運ばれ、埋め立てられています。

つまり、本来は「ごみ」でしかない存在だった燃焼灰。

しかし、灰を原料としているこの「お陰石」は、有害物質を含まないだけではなく、吸水性が高く地震や豪雨といった自然災害にも強く、さらに空気中のCO₂を吸収するという特長も備えています。

※上段:通常の燃焼灰の処理方法/下段:お陰石の製造工程

まさに「ただのごみ」だった灰は、人の命や環境を守る資材として生まれ変わりました。

どのようにして、捨てられる”灰”が、地域を守る地盤として生まれ変わったのでしょうか。その背景には、お陰石を開発・製造している熊本県の小さな会社の”強い想い”があったのです。

時をさかのぼること、25年前…

ゴミでしかなかった灰が「宝」にするために立ち上がったのは…

※お陰石の生みの親であるFKGコーポレーション・福岡社長

「……今あるのは、灰だけか……どうするかなぁ」

2000年に、八代市にある竜峰山に登って頂上から町を見渡した時に、「この町で出た廃棄物は、この町で処理できるはずだ」と、なんの脈絡もなく、そうした思いが湧いてきました。

それから5年の歳月がたった2005年。熊本県八代市にある株式会社FKGコーポレーション。産業廃棄物処理として請け負った燃焼灰を前にぽつりとつぶやいたのは、44歳を迎えたばかりの福岡大造社長でした。(株式会社FKGコーポレーション)

父親から受け継いだ小さな会社。本体の建設会社を兄が継ぎ、福岡社長は灰の処理部門を分社化して事業を引き継ぎました。

しかし、時代の流れと共にこれまでの事業だけでなく、新しい事業展開を考えなければならない局面にありました。資金がない中でも、必ず役に立つものは作れると信じ、社長は、社員の生活、そして自分の家族のためにも「何とかしなければ」と立ち上がったのです。

「……やるしかない。この灰が宝になる方法を、必ず見つけよう」

はじまりは、息子の教科書を読むところから!?

灰の成分や詳しいことなどがよくわかっていない自分にできることは何か——そう考えた福岡社長がまず最初にとった行動は、中学生の息子さんから化学の教科書を借りることでした。

何も分からないなら、一から学ぶしかない。学生時代よりよっぽど真剣に勉強しましたね。

そもそも「灰とはなんなのか」炭素や水素、酸素などの基本用語から、pHや中和反応、金属イオンの性質まで、何度も繰り返し読み込んだといいます。有害物質と一言でいっても、どんなものがあり、どのような性質をもっていてどのような影響を及ぼすのか…。

「父は理由も言わずに”教科書を貸してくれ”と。仕事で必要なんだなとは思いましたが…使い終わっていたとはいえ、貸した時にはピカピカでしたがボロボロになって返ってきたのを覚えています(笑)」

当時、息子さんは父親がどのような事業をしているかまったくわからなかったそうです。あれから20年近く経ち、2社を経験してから父親の元へ入社し、総務部長、営業として会社のフロントとバックを支えています。

このようにして、灰を“宝”に変えるための挑戦が始まったのです。

たどり着いた”宝の原石”

※お陰石

火力発電所やバイオマス発電所では、燃料を燃やした後に「燃焼灰」と呼ばれる大量の燃えかすが発生します。通常この灰は産業廃棄物として埋め立て処分されますが、それにはいくつかの課題があります。

- 埋立地の逼迫(ひっぱく):限られた土地に灰が積み上がる

- 処分コストの増加:輸送・処理にかかる費用

- 環境リスク:有害物質による水質・土壌汚染の懸念

「電気」は私たちの生活にはなくてはならない存在です。ありとあらゆるものに電気は使われていますが、この「電気」を支えているのが火力発電所です。

2025年6月1日時点で、日本国内の石炭火力発電所は165基が稼働中で、各地の電力供給を支えています。

福岡社長は、こういった点から、この燃焼灰から有害物質や不純物を取り除けば灰は再利用ができると考えていました。

さらに大量の灰を見て、その重量を見ている時でした。

「軽いし、熱を加えれば固まる。だったら、石にできるかもしれない——」

技術担当とともに、有害物質を封じ込めつつ固形化する方法を模索。資料をかき集め、何百回も試作を重ね、失敗を繰り返しました。

福岡社長の熱意に押されるように、技術を担当する社員たちも決して折れることはなく何度も挑戦しつづけました。時には社員の方からアイデアを出すことも少なくありません。

「いいんじゃないか?さっそくやってみよう!失敗したっていい!」

そんな社長の前向きな言葉に背中を押され、社員たちも諦めることなく、ついに4年後2009年に“お陰石”が完成したのです。

道路や法面(のりめん)の下に使われる資材は、誰の目にも触れない。でも、人や暮らしをしっかりと支えてくれている。

しかも、その町ででた廃棄物のお陰でできた石でもある。

この石はまさに、“陰で人を守る存在”。それが、“お陰様”の精神に通じると思ったんです。

ダンプカーで取引先に無料配布!まさかの顧客の声とは…

「社長!あの石、軽いだけじゃない。よく締まって、めちゃくちゃ使いやすいよ!」

これは、保育園のグラウンドや道路などを作る建設会社のお客さんから直接かけられた言葉です。

実は…お陰石ができたものの、まったく売れなかったんです。軽くて安い。良い商品だと私たちは自信を持っていましたが、とにかく売れない。

有害物質は封じ込めていることも説明していたのですが、お客さんたちは“でも、ゴミから作ったんでしょ?”と渋い顔をされていました。

それならば、と考えて、自分で簡単なはがきを作って“ダンプで取りに来てくれたら、無料で差し上げます”と各建設会社に送りました。とにかく一度使ってみてください!と願いを込めて。

確かに燃焼灰からできているという事実から敬遠してしまうのも、「安いから」というだけでは企業側も買う判断ができないのも、当然と言えば当然かもしれません。

そこで無料配布を行った取引先から先ほどの連絡が入ったのです。

「特に水分を含んだ軟弱地盤の工事には最適で、水はけが良く、路盤材としての締まりが良い!」といった点は、噂に噂を呼び、他の取引先からも引き合いが少しずつ増加。中には2時間もかけてやってきてれる取引先もありました。

初年度には約1,000トンだった売り上げが、たくさんの人の後押しにより10万トンにまで増えていったのです。

1000回の挑戦が生んだ「科学的裏付け」

さらに転機は2016年。福岡社長のお陰石にかける熱い情熱に魅了された奴留湯 誉幸(ぬるゆ)さん(現CTO)が入社。

福岡社長の”誰もやってないことに挑戦するぞ”というその熱い想いに共感しました。

私は以前ベンチャー企業に勤めていたのですが、社長の”砂漠で植物を育てられるようにしたい”といったビジョンに、ベンチャーマインドが刺激されました。

社長の想いをカタチにできるよう、自分の持てる力で後押ししたいと思い入社しました。

奴留湯さんは客観的事実が営業ツールとして必要不可欠であると、大学や研究機関との実証実験を1000回以上繰り返しました。そしてついに、お陰石の吸水性・強度・CO₂吸収性能が科学的に証明されました。

「社長が“やってみろ”と任せてくれたから、臆せず挑戦できたんです」その言葉に、福岡社長は少し恥ずかしそうに微笑みました。

<お陰石の特徴>

お陰石が支える未来の地盤

見えないところで、静かに私たちの暮らしを支えている——それが、お陰石です。現在以下のような場所で利用されており、人にとっても環境にとっても良い資材として私たちの生活を見守ってくれています。

お陰石の活用方法

- 道路の路床材・法面材として

→ 地震・豪雨に耐えうる軽量かつ高強度な基盤材として、交通インフラを陰で支えています。 - 河川の護岸・堤防補強に

→ 浸食を防ぐ吸水性と保水力で、水害リスクの軽減に貢献。 - 保育園や学校のグラウンド整備に

→ 雨の日でもぬかるまず、子どもたちが安心して走り回れるクッション性の高い地盤として活用。 - 公共施設・公園の歩道下地に

→ 雑草が生えにくく、排水性能も良いためメンテナンス負担も軽減。 - 上下水道の配管周辺・農地の土壌改良材として

→ 濾過性が高く、生活排水や農薬の除去・吸着にも効果が期待されています。

お陰石が子どもたちの命を救う?世界への挑戦

お陰石には、高い濾過性能があることが分かってきました。

生活排水の出口や農地のまわりに使えば、汚れを吸着し、水をきれいにする働きが期待されます。実験では、お陰石で整備された水辺に、藻や苔といった微生物の命が宿る様子も確認されました。

その結果を見て、福岡社長はふと、ある国の子どもたちの姿を思い浮かべました。

「海外では、濁った川の水を飲むしかない子どもがいます。その水が原因で命を落とす。そんな悲しいことを、少しでも減らせないだろうか――」

もしお陰石が川底に敷かれ、水が自然にろ過されるなら、薬も機械もいらない。“石”が命を守る手段になる。

福岡社長の視線の先には、もう熊本の空だけでなく、世界の大地が広がっていました。

「一つでも命が救えるなら、やってみる価値はある」

そう語る姿に、“誰かの役に立ちたい”そして”できるかできないかじゃない、挑戦する”という原点は、いまも変わらず息づいています。

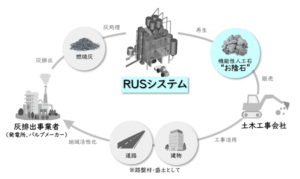

「地域のゴミが、地域を守るチカラに」――RUSシステムとは?

お陰石は、発電所などから出る燃焼灰を再利用してつくられる、環境にも防災にも優れた人工石です。CO₂を吸収し、地震や豪雨にも強く、今や公共工事にも使われるなど、全国で注目が高まっています。

しかし、輸送などコストの問題もあり熊本県から全国へ直接届けるのは困難です。それを解決するのが、RUSシステム(Recycling - Utilize - Sustain)。

地域で発生した燃焼灰を地域で再利用する「インフラの地産地消」を実現する仕組みです。

- 灰の発生源(例:バイオマス発電所)の近くに、お陰石の製造設備を設置

- そこで地域の灰を再資源化(=お陰石の製造)

- 地元のインフラ整備(道路・堤防・グラウンド等)に使用

FKGコーポレーションが持つ技術・ノウハウをその地域の企業に手渡しするというもの。

“ゴミだったもの”が“命を守る資材”になる。それを地元で回せたら、これほど意義のあることはないと思うんです。

私たちもかつては事業継続が危うかった。このお陰石によって救われました。私たちのような中小企業にとって、新しいビジネスチャンスは多くはありません。

お陰石が広がることで、CO2削減にも貢献できて、さらには全国各地で頑張っている中小企業を、私たちの技術を伝えることで応援することにもつながると信じています。

導入企業にとっては、材料費・輸送費の削減に加え、天候に左右されにくい施工性や、ESG・SDGsの取り組み強化といったメリットも。地域貢献と経済合理性を両立できる点が高く評価されています。

日本は地震や豪雨などの自然災害とは、切っても切り離すことはできません。昨今その被害はますます大きくなっていると感じている方も少なくないでしょう。

「燃やして終わり」だった廃棄物が、「地域を守る力」に変わる。

もしあなたの会社や自治体の近くに、発電所や焼却施設があるなら——

その“灰”が、次の未来を支える資材になるかもしれません。

<FKGコーポレーションで働くことに興味がある>

<RUSシステムに興味がある、紹介したい>

<福岡社長やFKGコーポレーションを応援したい>

※アンケートは3問、選択式です。個人情報の入力や費用等一切不要です。

いただいたアンケート結果はFKGコーポレーションへ共有いたします。