1分でわかる!gooddo編集部まとめ

- FUJIOHは、神奈川県のオープンイノベーションプログラム「ビジネスアクセラレーターかながわ(BAK)」で2つのプロジェクトを発表。

- 「クールフライヤー」と「ダクトレス調理油煙回収ユニット」の組み合わせで、油消費量90%削減、CO2排出量710kg削減を実現。

- 「アクアポニックス」と気流制御技術を活用し、リーフレタスの収量22%増加、エアコンエネルギーコスト76%削減を達成。

- 実証実験で生まれた食品は地域食堂やイベントで活用し、食品ロス削減にも貢献。

- FUJIOHは環境負荷軽減と持続可能な社会の実現を目指し、革新的な取り組みを進めている。

脱炭素を目指す厨房ソリューションの革新

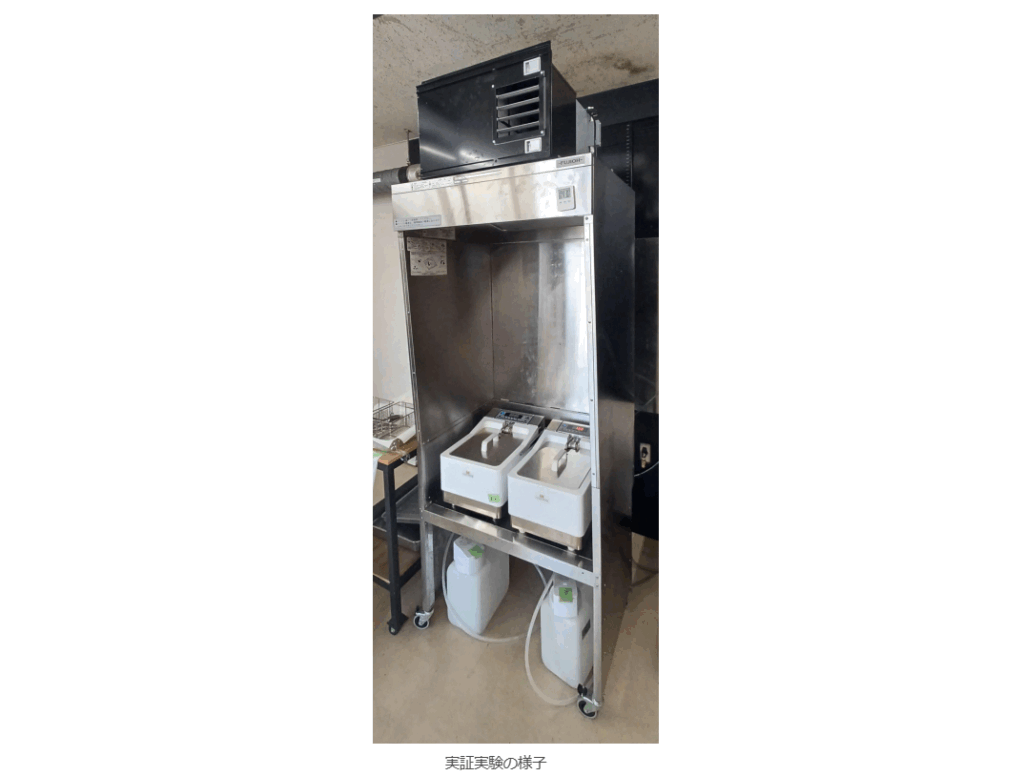

「揚げ物調理の油消費量を90%削減できる」と聞いたら、驚きませんか? FUJIOH(富士工業株式会社)は、クールフライヤー株式会社と共同で、揚げ物調理の効率を劇的に向上させる「クールフライヤー」と、自社開発の「ダクトレス調理油煙回収ユニット」を組み合わせた厨房ソリューションを発表しました。

揚げ物は世界中で愛される調理法ですが、その裏側には油の大量消費やCO2排出といった環境負荷が存在します。

このプロジェクトでは、標準的なコンビニエンスストア1店舗を想定した実証実験を実施。結果、揚げ油の交換頻度を通常の2.5日に1回から25日に1回に削減し、油の消費量を90%削減。さらに、CO2排出量を年間約710kg削減することに成功しました。

また、油煙を回収する「ダクトレス調理油煙回収ユニット」の脱臭フィルター交換頻度も23%削減。これにより、厨房の省資源化とコスト削減が同時に実現しました。今後は空調負荷の試算を進め、さらなる省エネ効果を追求していくとのことです。

アクアポニックス×気流制御—農業の未来を切り拓く

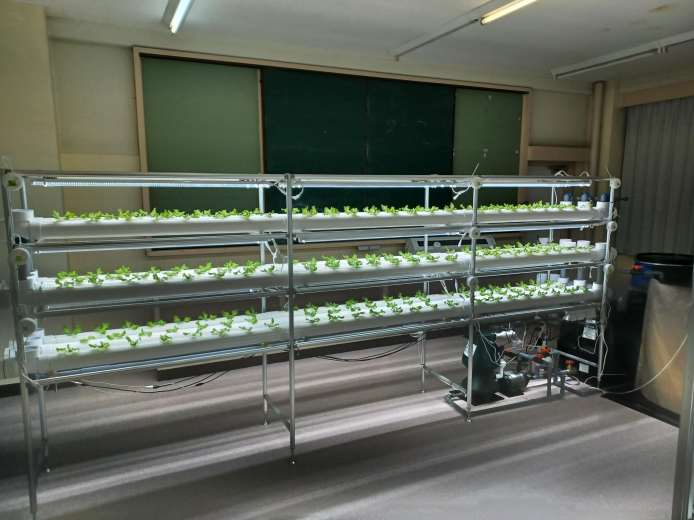

また、日本の農業は、就農人口の減少や肥料価格の高騰など、多くの課題を抱えています。FUJIOHは、株式会社アクポニと協力し、水産養殖と水耕栽培を組み合わせた循環型栽培システム「アクアポニックス」に気流制御技術を導入することで、持続可能な農業の実現を目指しました。

実証実験では、FUJIOHの還流ファンを使用して室内の空気質を均一化し、リーフレタスの収量を22%向上させることに成功。また、エアコンのエネルギーコストを76%削減する効果も確認されました。これにより、資源効率を高めながら、低価格で高品質な野菜を提供する可能性が広がっています。

実験で栽培されたリーフレタスは地域食堂や畜産飼料として活用され、食品ロスを防ぐ取り組みも行われました。FUJIOHは、環境負荷を軽減しながら、農業の未来を切り拓く革新的なソリューションを提供しています。

環境を変え、未来を豊かにするFUJIOHの挑戦

FUJIOHは、「空気を変え、環境を変え、明日を豊かに変えていく」というビジョンのもと、革新的な技術で社会課題の解決に挑んでいます。今回のプロジェクトはその一例であり、環境負荷軽減と持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩です。

あなたも、こうした取り組みに注目し、日常生活でできるエコな行動を考えてみませんか?未来を変える一歩は、私たち一人ひとりの意識から始まります。

関連画像・資料

問い合わせ先情報

【解説】脱炭素厨房とアクアポニックスって何?

どうして油の消費量を減らすことが環境にいいんですか?

油を作るには、農作物を育てたり、加工したりする過程でたくさんのエネルギーが使われます。その分、CO2も排出されます。油の消費量を減らすことで、地球温暖化の原因となるCO2を減らすことができるんです。たとえば、クールフライヤーを使うと、油の消費量が90%も減るので、環境への負担が大きく軽減されます。

どうして食品ロス削減が大事なんですか?

食品ロスは、環境問題や社会問題に直結しています。廃棄された食品が分解される際に発生するメタンガスは、CO2の約25倍の温室効果があります。また、食品を無駄にすることは、生産にかかった資源や労力を無駄にすることにもつながります。FUJIOHのように、実証実験で生まれた食品を地域で活用する取り組みは、こうした問題の解決に役立ちます。

こういう技術って、私たちの生活にも関係あるんですか?

あります!たとえば、脱炭素厨房の技術が普及すれば、コンビニや飲食店での環境負荷が減り、私たちが利用するサービスがよりエコになります。また、アクアポニックスで作られた野菜は、低コストで高品質なものが手に入るようになるかもしれません。

私たちができることはありますか?

もちろんです!たとえば、食品ロスを減らすために食べ物を無駄にしないことや、環境に優しい商品を選ぶことができます。また、こうした技術や取り組みについて知ることで、環境問題への意識を高めることも大切です。小さな行動が、持続可能な未来につながりますよ!