1分でわかる!gooddo編集部まとめ

- 能登半島地震で廃材となった「黒瓦」を建材にアップサイクルするプロジェクトが始動。

- CACL、LIXIL、永山祐子建築設計の3社が協力し、地域の記憶を未来へつなぐ取り組み。

- 黒瓦の風合いを活かした新建材「textone」を開発、建築やインテリアに活用予定。

- 廃材の再利用により環境負荷を軽減し、地域復興と持続可能な社会を目指す「創造的復興」の象徴的プロジェクト。

震災廃材「黒瓦」を未来へつなぐ挑戦

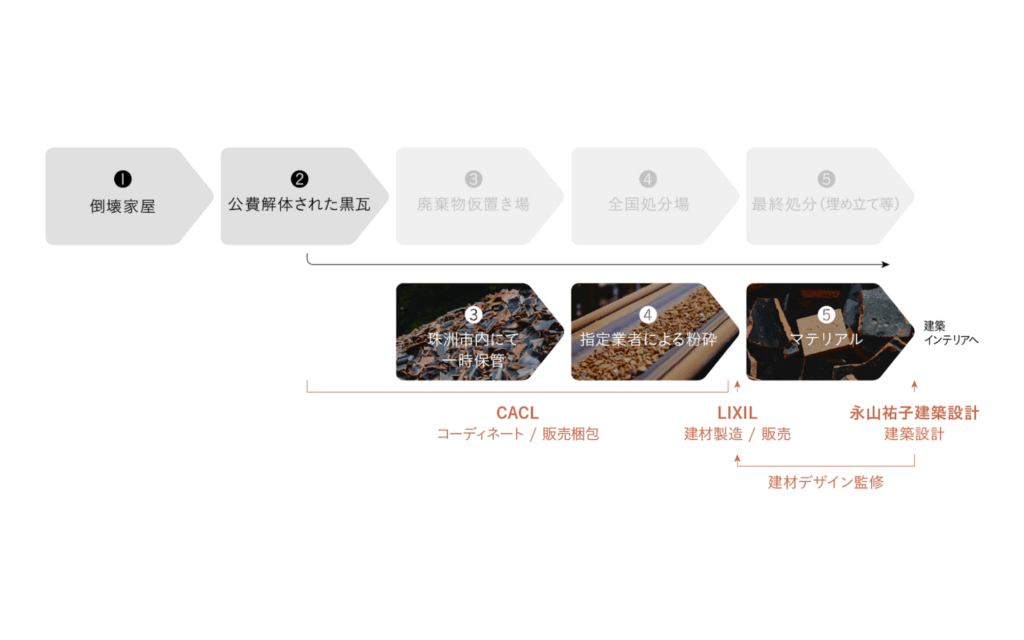

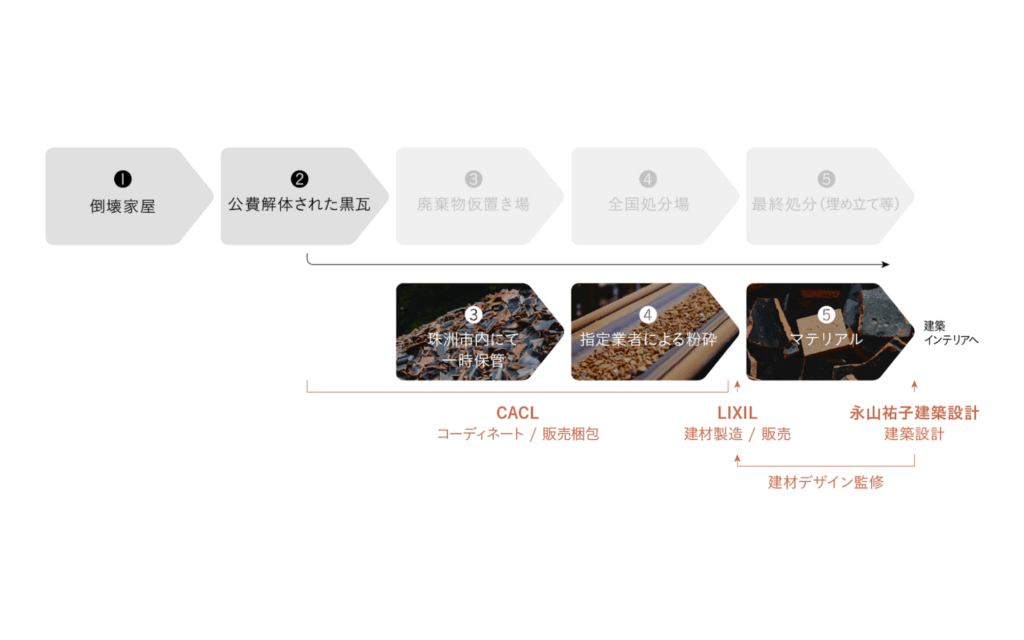

「震災廃材を捨てるのではなく、新たな価値を生み出す」。この理念のもと、株式会社CACL、株式会社LIXIL、有限会社永山祐子建築設計の3社が手を組み、令和6年能登半島地震で廃材となった「黒瓦」をアップサイクルするプロジェクトを発表しました。

能登半島地震では、多くの家屋が全壊・半壊し、瓦などの建材が廃棄される運命にありました。しかし、震災後の復興支援を続けてきたCACL代表・奥山純一氏は、黒瓦の美しさと地域の記憶を未来へつなぐ可能性に着目。この想いが、建材技術を持つLIXILと、デザイン監修を行う永山祐子建築設計を巻き込み、黒瓦を建材として再生する取り組みが始まりました。

アップサイクルで生まれる新たな建材

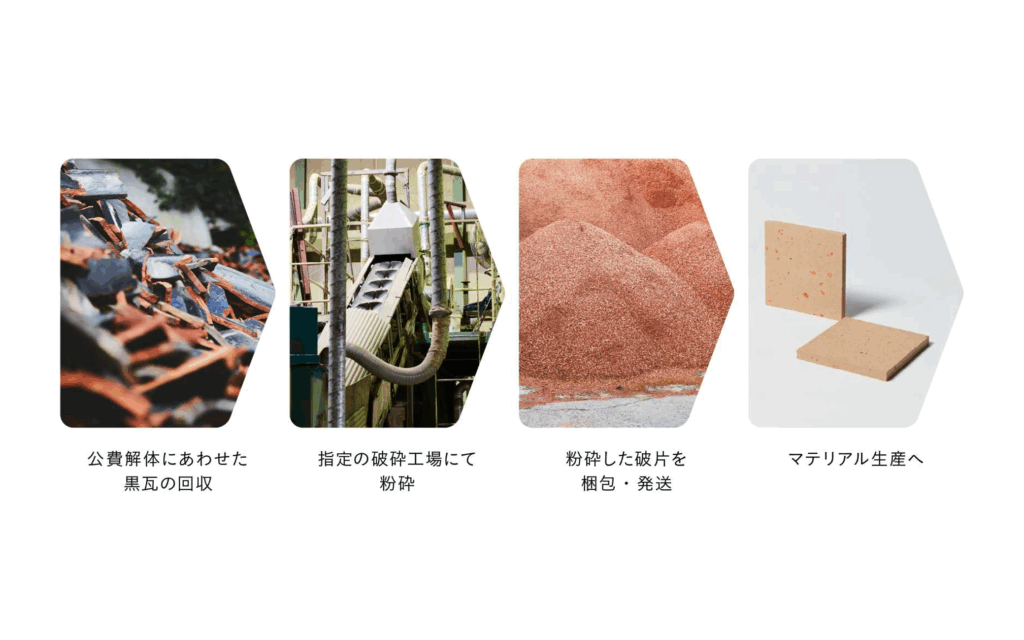

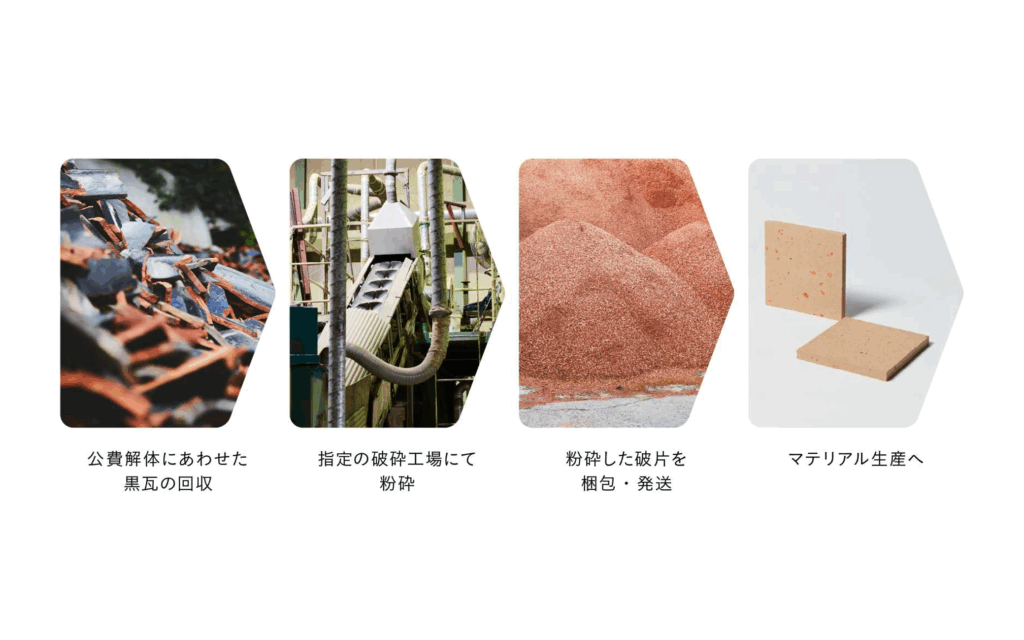

黒瓦は、表面の黒い重厚感と割れた断面のオレンジ色の対比が特徴的です。粉砕してLIXIL独自の建材「textone」の原材料に使用することで、この美しさを活かしたまま、能登瓦仕様の建材として再生。黒瓦の風合いを活かしつつ、柔らかく優しいオレンジ色を特徴とする素材に生まれ変わります。この建材は、能登の伝統的な風景を目に見える形で未来へ残すことを目指しています。

さらに、永山祐子建築設計がデザイン監修を行い、建築物やインテリアなど多様な形での活用を進めています。地域の記憶を建材として再生することで、震災の痛みを乗り越え、未来への希望を形にする取り組みです。

地域復興と環境保全を両立する「創造的復興」

このプロジェクトは、単なる廃材の再利用ではありません。震災で失われた地域の風景や記憶を未来へつなぐ「創造的復興」の一環であり、環境保全と地域復興を両立する新しい価値を生み出しています。

震災廃材のアップサイクルは、環境負荷を軽減するだけでなく、地域のアイデンティティを守る重要な役割を果たします。こうした取り組みは、他の地域や国でも応用可能であり、持続可能な社会の実現に向けたモデルケースとなるでしょう。

未来をつくる「創造的復興」に参加しよう

震災廃材を新たな価値に変えるこのプロジェクトは、地域の記憶を未来へつなぐだけでなく、持続可能な社会の実現にも貢献します。私たちも、この取り組みに注目し、応援することで、より良い未来を共に築いていきましょう。

関連画像・資料

問い合わせ先情報

【解説】震災廃材「黒瓦」のアップサイクルとは?

震災廃材をアップサイクルするってどういうことですか?

アップサイクルとは、廃棄されるものに新しい価値を与えて再利用することです。震災廃材の場合、壊れた家屋の瓦や木材などを捨てるのではなく、建材やインテリアとして再利用することで、環境保全と地域復興を両立させる取り組みです。

たとえば、壊れた瓦を粉砕して新しい建材にすることで、震災の記憶を未来へつなぐシンボルとして活用できます。

黒瓦を建材にすることで、どんなメリットがあるんですか?

黒瓦を建材にすることで、以下のようなメリットがあります。

- 環境保全: 廃材を捨てずに再利用することで、廃棄物を減らし、環境負荷を軽減できます。

- 地域復興: 黒瓦の風合いを活かすことで、震災前の風景や文化を未来に残せます。

- 新しい価値創造: 黒瓦の美しさを活かした建材は、単なる復興ではなく、地域の魅力を再発見し、新しい価値を生み出します。

「創造的復興」って何ですか?

「創造的復興」とは、震災前の状態に戻すだけでなく、新しい価値を生み出す復興のことです。たとえば、黒瓦を再利用して新しい建材を作ることで、地域の文化や記憶を未来へつなぐ取り組みがこれに当たります。

私たちがこのプロジェクトに関わる方法はありますか?

まずは、このプロジェクトについて知ることが第一歩です。また、アップサイクルや持続可能な社会について考え、日常生活でできることを実践することも大切です。例えば、不要なものを捨てる前に再利用方法を考えたり、地域の復興支援活動に参加することが挙げられます。

他の地域でもこうした取り組みはできるんですか?

はい、可能です!震災廃材のアップサイクルは、どの地域でも応用できる取り組みです。たとえば、壊れた家屋の木材や瓦を再利用したり、地域の伝統的な素材を活かして新しい製品を作ることができます。

こうした取り組みは、地域のアイデンティティを守りながら、環境保全や持続可能な社会の実現に貢献します。ぜひ、他の地域でも同様のプロジェクトが広がることを期待したいですね!