1分でわかる!gooddo編集部まとめ

- 沖縄県内路線で初めて、国産SAF(持続可能な航空燃料)を使用したフライトが実施されました。

- SAFは食用に適さない植物の種子から生成され、CO2排出量削減に貢献します。

- 今後、沖縄県でのSAF原料栽培拡大や地産地消モデルの構築が進められる予定です。

- 航空業界の脱炭素化に向けた取り組みが、地域創生にもつながります。

沖縄県内初!国産の持続可能な航空燃料(SAF)を使用したフライトが実現

航空業界の脱炭素化が急務となる中、沖縄県内路線で初めて国産SAF(持続可能な航空燃料)を使用したフライトが実現しました。3月25日、那覇発宮古島行のJTA565便において、食用に適さない植物の種子から生成されたSAFが燃料の一部として使用されました。この取り組みは、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の助成事業の一環で行われ、沖縄県内で採取されたテリハボクやポンガミアの種子が原料として活用されています。

SAFは、従来の化石燃料に比べてCO2排出量を削減できる持続可能な燃料として注目されています。日本では2030年までにジェット燃料の10%をSAFに置き換える目標が掲げられており、今回のフライトはその実現に向けた重要な一歩となりました。

航空業界の脱炭素化に向けた挑戦

航空業界は、2030年までにジェット燃料使用量の10%をSAFに置き換える目標を掲げています。しかし、日本国内で利用可能な廃食用油は年間約14万kLと限られており、原料の多様化が求められています。今回の沖縄での取り組みは、食料と競合しない植物を活用した新たなモデルとして注目されています。

今回の取り組みで使用されたテリハボクやポンガミアは、沖縄県内の街路樹や防風林として利用されている植物です。これらの植物は、乾燥地や塩分濃度の高い土地でも栽培可能であり、食料と競合しない点が特徴です。沖縄県はこれらの植物の栽培適地であるため、地産地消モデルの構築が期待されています。

さらに、SAFの製造過程では、食用植物油の製造技術が応用されており、既存の技術を活用することで効率的な生産が可能となっています。これにより、地域の資源を活用した持続可能なビジネスモデルが構築されることが期待されています。

地域創生と脱炭素社会への貢献

私たちが旅行やビジネスで利用する航空機が、環境に配慮した燃料を使用する未来はすぐそこまで来ています。沖縄県の取り組みは、地域創生と脱炭素社会の実現を両立させるモデルケースとなるでしょう。

持続可能な航空燃料の普及は、私たちの未来に直結する課題です。沖縄県の取り組みを応援し、環境に配慮した選択を日常生活でも心がけてみませんか?航空業界の脱炭素化に向けた挑戦を、ぜひ注目してください。

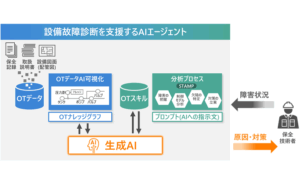

関連画像・資料

問い合わせ先情報

【解説】SAFって何?どうして重要なの?

SAFって何ですか?

SAFは「持続可能な航空燃料」の略で、再生可能な資源や廃棄物を原料にして作られるジェット燃料です。従来の化石燃料と比べて、CO2排出量を大幅に削減できるのが特徴です。たとえば、廃食用油や植物の種子などを使って作られるので、環境への負荷が少ないんです。

今回のフライトで使われたSAFはどんな原料から作られたんですか?

沖縄県で採取されたテリハボクやポンガミアという植物の種子が使われました。これらは食用には適さない植物で、街路樹や防風林として利用されています。さらに、乾燥地や塩分濃度の高い土地でも育つので、農地に適さない場所を有効活用できるんです。

SAFを使うとどんなメリットがあるんですか?

一番のメリットは、CO2排出量を減らせることです。航空業界は地球温暖化の原因となる温室効果ガスを多く排出しているので、SAFの導入はその削減に大きく貢献します。また、地域の資源を活用することで、地産地消のモデルが構築され、地域経済の活性化にもつながります。

私たちにできることはありますか?

もちろんあります!まずは、SAFや脱炭素社会について知ることが第一歩です。そして、環境に配慮した選択を日常生活で心がけることが大切です。たとえば、リサイクルやエコ商品を選ぶことも、持続可能な社会への貢献になります。

航空業界の取り組みは、私たちの未来に直結しています。ぜひ、こうした動きに注目し、環境問題について考えてみてください!