<PR>

サステナビリティのリーダーに密着!

ビジネスと社会貢献を両立する人と企業の深掘りシリーズ

「人生の最期まで“自宅のように安心して暮らせる場所”をつくりたい」—そう語るのは、10月24日に名古屋証券取引所メイン市場への上場により、東証と名証のダブル上場を果たした株式会社T.S.I代表取締役・北山社長。

神戸・淡路大震災の被災地で感じた“住まいの脆さ”と、アリゾナ州サンシティで見た“生き生きと暮らす高齢者”の姿。その二つの体験から、住まいと介護を融合したサービス付き高齢者住宅「アンジェス」を展開している。住まいを“施設”ではなく“人生の続き”と捉える北山社長の哲学を伺いました。

取材・編集:gooddo編集部

立ち上げの原点にある「安心して暮らせる住まいを」

まず、株式会社 T.S.Iの事業内容を教えてください。

当社は、高齢者の方々に「住まい」と「生活のサポート」を一体的に提供する事業を行っています。いわゆるサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)で、介護が必要な方でも住み慣れた地域で安心して暮らしていただけるよう支援しています。

一般的に高齢者が賃貸住宅に入居しようとすると、「孤独死が心配」「保証人がいない」といった理由で断られるケースが少なくありません。そうした現状を変えたいという想いから、「住まい」+「介護」+「医療」を融合させた仕組みを構築しました。

「高齢になっても、これまでと同じ街で暮らせる」──それが私たちの事業の根幹です。

住宅は、できるだけ学校やショッピングセンターなど生活機能が整った地域に建てられています。

高齢者にとって“環境が変わらない”ことは大切ですね。

そうなんです。当社の「アンジェス」シリーズでは、“住まい・介護・医療”を一体化したサービスを提供しています。単なる入居型施設ではなく、「自分の家として暮らしながら必要なサポートを受けられる場所」であることを重視しています。

24時間365日スタッフが常駐し、夜間の見守りや緊急対応も万全。訪問看護ステーションを併設※し、医療的ケアが必要な方でも安心して生活を続けていただけます。食事や入浴などの支援はもちろん、医療行為を伴う処置にも対応しています。

※2023年からは、訪問看護ステーションを併設し、医療的ケアが必要な方でも安心して生活を続けていただける拠点も開設。現在4拠点を運営しています。

原点は阪神・淡路大震災──「命を守れる家をつくりたい」

そもそも、創業のきっかけは?

私の原点は、1995年の阪神・淡路大震災です。当時、ボランティアとして被災地に入り、目の前で「住まい」と「暮らし」が一瞬で崩れ落ちる光景を見ました。瓦礫の中で助けを求める声を聞きながら、「人の命を守れる家をつくりたい」と強く思ったのです。

倒壊した建物の中で唯一しっかりと形を保っていたのが、ツーバイフォー工法の住宅でした。「この技術を日本中に広めれば、災害から人を守れる」と感じ、不動産業界へ進みました。

不動産業界に転身し営業を経験した後、独立。最初は注文住宅の建築会社として「北山住宅販売」を立ち上げました。

住宅販売から介護事業へ、どんな転機があったのでしょう。

住宅事業を続ける中で賃貸業なども行っていたのですが、「せっかく賃貸住宅を建てても、高齢者は賃貸住宅を借りられない」現実に直面しました。段差が危険だったり、保証人がいなかったり、孤独死が懸念されたりと、高齢者が安心して借りられる住宅がほとんどなかったのです。

そこで、「介護や医療の支援が受けられる“住まい”」をつくりたいと思いました。

その発想から生まれたのが、サービス付き高齢者向け住宅「アンジェス」です。

サンシティとの出会い──“老い”をポジティブに捉える社会へ

その発想を後押しした出来事があったと聞きました。

私の考えを決定づけたのが、アメリカ・アリゾナ州にある高齢者コミュニティ「サンシティ」との出会いです。そこでは、高齢者が生き生きと暮らし、若い世代と自然に交流しながら人生を楽しんでいた。「老い」は衰えではなく、“次のステージ”として受け入れられていたんです。

その姿を見て、「日本にも、年齢に関係なく自分らしく生きられる住まいをつくりたい」と思いました。

つまり、私にとっての起業は、「安心して暮らせる住まい」×「人の尊厳を守る仕組み」を社会に根づかせる挑戦でした。災害で痛感した“命の重み”と、サンシティで見た“生きる喜び”──この二つの原体験が、T.S.Iの原動力になっています。

「自分の親を入れたいと思える施設」を

最初の取り組みはどんなものでしたか

最初に手がけたのは、訪問看護です。実際にご自宅に伺う中で、住環境の影響がどれほど大きいかを痛感しました。手すり一本、段差数センチの改善で転倒を防げる。しかし、独居高齢者の不安を完全には解消できません。

だからこそ次のステップとして、「介護と住宅を一体化」させたアンジェスを立ち上げました。

アンジェスが大切にしている理念について教えてください。

アンジェスが一番大切にしている想いは、「自分の親を入れたいと思える施設をつくる」という理念を全スタッフが共有していることです。介護の技術や資格よりも、人としての思いやりを大切にしています。

スタッフは入居者の部屋に入るとき必ず「失礼します」と声をかける。どんな小さなことでも、“施設ではなく自宅”という感覚を守るのです。

アンジェスが掲げる“住まいの哲学”をもう少し詳しく教えてください。

アンジェスは“施設”ではなく“住まい”。入居後も生活の主導権は本人にあり、自由と尊厳を守ることを何より大切にしています。

理念の根底にあるのは、「人が安心して暮らせる住まいこそ、人生を支える土台である」という考えです。

どれだけ医療や介護が整っていても、日々の暮らしの基盤が安定していなければ人は幸せにはなれません。だからこそ、私たちは「家を建てる」のではなく、「人の生き方を支える場をつくる」ことを使命にしています。 こうした理念は、日々の現場での小さな行動や企画にも息づいています。

その象徴のひとつが、全国のアンジェスで行われている「スシローの日」です。

理念を形に-“スシローの日”が生んだ共感の輪

実際に伺った「スシローの日」の取り組みが印象的でした。

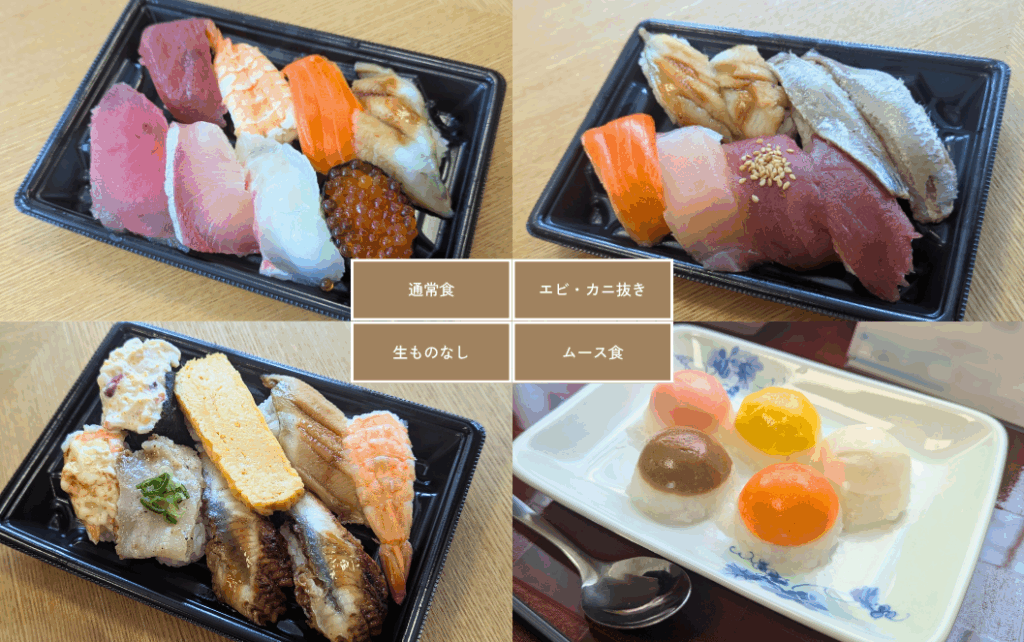

はい。「お寿司が食べたい」という入居者の声から始まったこの企画は、担当の椎葉が立ち上げました。介護施設で生ものの提供は難しく、当初は交渉も難航したそうです。

そもそも介護施設では生ものの提供が難しく、法人として回転寿司チェーンと取引する前例もありませんでした。『やりたい』と思っても、どこも首を縦に振ってくれませんでした。

他の業者さんには断られることも多くて、正直、難しいと思っていました。 それでも“お寿司を食べる喜び”を届けたいという気持ちだけで動いていました。

そんな椎葉の熱意に共感し、協力を決意してくださったのが、スシローの営業担当・藤原さんでした。藤原さんもまた、特別な想いを胸にこの企画に賛同してくれました。

藤原さん

実は私の祖父は漁師でしたが、施設に入っていた時期にお寿司を食べたいと言っても叶えられなかったんです。

私たちも“お寿司は笑顔をつくる食べ物”だと思っています。高齢の方にも安全にお届けできるなら、ぜひ一緒にやりたいと思いました。

ご自身の祖父との、叶えられなかった“お寿司”の記憶。それが当社の理念と響き合い、企業の枠を超えた「共感の輪」が広がってくれたんです。

そこから始まったのは、双方が一丸となった試行錯誤の日々です。

スシロー様側では、アレルギーや食材の交差を避けるため、全てのネタに対してのアレルギーリスクのリストをご提示くださり、 アンジェス側では、各施設の入居者様がアレルギーが回避できるようにネタのリストを作成しました。

「通常」「エビ・カニ抜き」「生ものなし」「ムース食」の4種類を用意しました。

夏場に生ものを出すのは正直リスクが高いです。

でも、“お寿司を食べたい”という気持ちを諦めたくなかった。現場のみんなも、『どうすれば安全に出せるか』を本気で考えてくれました。

藤原さん

当初は前例がないため現場で反対の声も上がったりはしましたが、今では社内でももっと多くの高齢者の方へ広げたいと言ってくれています。アンジェスさんには大変感謝しています。

冷蔵状態を保つために、施設ごとに保冷バッグと保冷剤を揃え、 配送時間を分単位で管理。全拠点でほぼ同時に「スシローの日」がスタートしました。

『ここでお寿司を食べられるなんて思っていなかった』と笑顔の入居者さんが言ってくださった時は、頑張ってよかったなと思いましたね。普段は食が細い方でも、この日ばかりは完食されたりするんですよ。

藤原さん

お寿司がただの“食事”じゃなく、“生きる喜び”になっていると感じました。 私たちも“食で人を幸せにする”という原点を改めて思い出しました。

まさに、「自分の親を入れたいと思える施設」という想いが形になった事例ですね。

介護は“お世話”ではなく、“人生を共に支えること”。その想いを、社員が現場で体現してくれているのが何より嬉しいです。

「介護は人生を共に支えること」─その理念を実践する日々

本当に入居者さんの満足度が高そうですね。

スタッフ一人ひとりが、入居者の暮らしに寄り添いながら支えています。日々の体操や嚥下訓練、季節行事や地域交流など、生活の中に自然とリハビリや楽しみを取り入れています。

誕生日会やイベントではスタッフも一緒に笑い合う。 「介護する側・される側」の線を引かないことで、心の距離がぐっと縮まります。

コロナ禍でも面会を続けられたと伺いました。

はい、コロナ禍においても、アンジェスは原則として面会を禁止しませんでした。

「アンジェスは自宅だから、家族が来るのは当然」という考えです。感染対策としてゾーニングを徹底し、万全を期した上で“家族に会える場所”を守り抜きました。

この判断には多くの賛否がありましたが、結果的に入居者やご家族から「ここを選んでよかった」という声を数多くいただきました。

理念が現場にしっかり根づいている印象です。

そうですね。「人間力」が介護の原点ですから、スタッフ教育では技術だけでなく、「理念研修」を定期的に実施しています。「介護は人を幸せにする仕事」という信念を共有することで、表情も言葉も変わります。

私は常に「介護は技術ではなく人間力だ」と伝えています。AIやDXが進んでも、最後に人の心を支えるのは“人”。だからこそ“関係づくり”を重視しています。

同時に、現場発のDX化にも取り組んでいます。自社開発の介護管理システム「Care Master」では、入退室時間やケア内容を自動記録し、スタッフの負担を軽減。こうした効率化によって“人と向き合う時間”を取り戻し、それが最終的に入居者の満足度向上につながっています。

「共に暮らす社会」を目指して

入居者やご家族、スタッフからはどんな声が届いていますか?

ありがたいことに、「ここに入って本当によかった」「自分の家のように安心できる」といった声をたくさんいただいています。アンジェスでは入居者を“お客様”としてだけでなく、ご家族を含めた“暮らしの共同体”と考えています。

たとえば、あるご家族はこう話してくださいました。

「母が亡くなる直前まで笑顔で過ごせたのは、アンジェスのスタッフが“家族のように接してくれたから”です」

“当たり前の日常”を大切にしてきたことが、入居者の安心につながっているのだと思います。 私たちは、介護職=支える側という意識を超えて、「共に生きる仲間」として入居者と関わるようにしています。

ある若いスタッフは、「ここに入って、人に“ありがとう”と言ってもらえる喜びを初めて知った」と話していました。 介護は大変な仕事ですが、その分だけ人の温かさを実感できる。その体験こそが、スタッフの成長と誇りにつながっていると思います。

「仕事を通じて人を幸せにする」─介護とまちづくりを融合する

今後の展望について教えてください。介護事業を通じて、どのような社会を実現したいと考えていますか?

私たちは介護を「支える側・支えられる側」ではなく、“共に暮らす関係”として捉えています。

入居者の中には得意料理をふるまったり、花の手入れを共に楽しんだりする方もいます。そうした“人と人の関わり”が生まれることこそ、本当の豊かさだと思うんです。

今後は、地域とつながりながら暮らしを支える“開かれた住まい”を増やし、高齢者が社会の中で役割を持てる仕組みを広げていきたいと思っています。

最後に、今後の T.S.Iとしてのビジョンを教えてください。

これからの介護は、地域とのつながりが鍵になります。アンジェスでは医療機関や行政、地域の方々と連携しながら、入居者が“その街で生きていける仕組み”を築いてきました。

私たちが目指すのは、地域に開かれた“暮らしの拠点”づくり。誰もが最期まで自分の街で暮らせる社会を実現するために、介護・医療・住まいの連携を全国へ広げていきます。

そして、どんなに事業が広がっても根底にある想いは変わりません。

「仕事を通じて人を幸せにする」──それが私にとってのサステナビリティであり、T.S.Iがこれからも大切にしていく理念です。