サステナビリティのリーダーに密着!

ビジネスと社会貢献を両立する人と企業の深掘りシリーズ

SNSや広告で毎日のように目にするビジュアル。しかし、その“表現のあり方”が社会の信頼を左右する時代になっています。

世界最大級のビジュアルカンパニー、ゲッティイメージズは、サステナビリティや多様性をどう伝えるかという難題に、真正面から挑んできました。

「正直なストーリーを伝えることが信頼につながる」──そう語るのは、ゲッティイメージズのAPAC クリエイティブインサイトディレクターのケイト・ロークさん。CSVやESGの視点を踏まえながら、企業や社会とともに“信頼されるビジュアル”の未来を切り拓こうとしています。

取材・編集:gooddo編集部

AI時代にこそ問われる“真正性”

まずはゲッティイメージズの事業について教えてください。

ゲッティイメージズは、世界最大級のデジタルコンテンツカンパニーです。ニュース写真や雑誌、広告などで「Getty Images」というクレジットを目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。静止画や映像、音楽といった膨大なビジュアル素材を世界中に展開しています。

オリンピックやFIFAワールドカップのような国際的イベントでは、現場で取材や撮影を行い、メディアや企業に素材を提供してきました。そうした活動を通じて、人々が社会に伝える物語を支えてきたと思っています。

特に大きな強みになっているのが、VisualGPSという独自のインサイト・プラットフォームです。検索やダウンロードのデータ、そして世界各国で継続的に行っている消費者調査を組み合わせることで、社会意識の変化やビジュアル表現のトレンドを読み解ける仕組みになっています。この仕組みを通じて、企業が“本物のストーリー”を伝えられるよう後押ししているんです。

たとえば、『Z世代の女性に響くビジュアルは何か?』といった具体的な問いに応えることもできますし、AI時代における“信頼”や“真正性”についてまとめた調査レポートを発表することもあります。

私が大切にしているのは、写真や映像を単なる“素材”としてではなく、社会の価値観や未来像を形づくる力としてとらえることです。だからこそ私たちのビジョンは、本物でインパクトのあるストーリーを、世界中の人々が語れるようにしていくことだと考えています。

“安心して使える”に込めたこだわりと挑戦

事業のこだわりやコンセプトについて教えてください。

私たちが常に意識しているのは、“安心して使えるビジュアル”を届けることです。ロイヤリティフリーや権利管理型など、利用者のニーズに応じたライセンス形態を用意していますし、有名人の肖像や商標に関する権利処理(クリアランス)もグローバルでサポートしています。どんな規模の企業でも、安心して利用できる環境を整えてきたつもりです。

また、単なる素材提供にとどまらず、時代の変化に合わせた取り組みも大切にしています。近年は生成AIにも力を入れており、『生成AI by Getty Images』や『iStockの生成AI』といったツールを提供し始めました。効率性や創造性を高められる新しい手段として活用いただけると思います。

ただし、AI活用には注意が必要だと感じています。私たちの調査によれば、消費者の98%が『ブランドに信頼を築くには真正性が不可欠だ』と考えていますし、約90%は『その画像がAIで生成されたものかを知りたい』と答えています。つまり、便利だからといって無自覚に使うのではなく、“どう使うのか”が問われているんです。

ブランドの使命が人々のリアルな物語を伝えることにあるなら、やはり実写の写真を選ぶべき場面も多いでしょう。一方で、未来の世界や抽象的な概念を描くときにはAIビジュアルが力を発揮します。要は、目的に応じて適切な手段を選び、誠実にストーリーを語ることが重要だと考えています。

ゲッティイメージズが展開する『Disability Collection』や『ShowUs』のように、当事者自身を起用したリアルなコンテンツは、過度に作り込まれたイメージを避けたい消費者から特に支持されています。真正性にこだわる姿勢こそ、私たちのコンセプトの中心にあるんです。

写真が社会を動かす瞬間

サステナビリティ表現に関するレポートを配信されたそうですね。

このタイミングで出された理由や思いをお聞かせください。

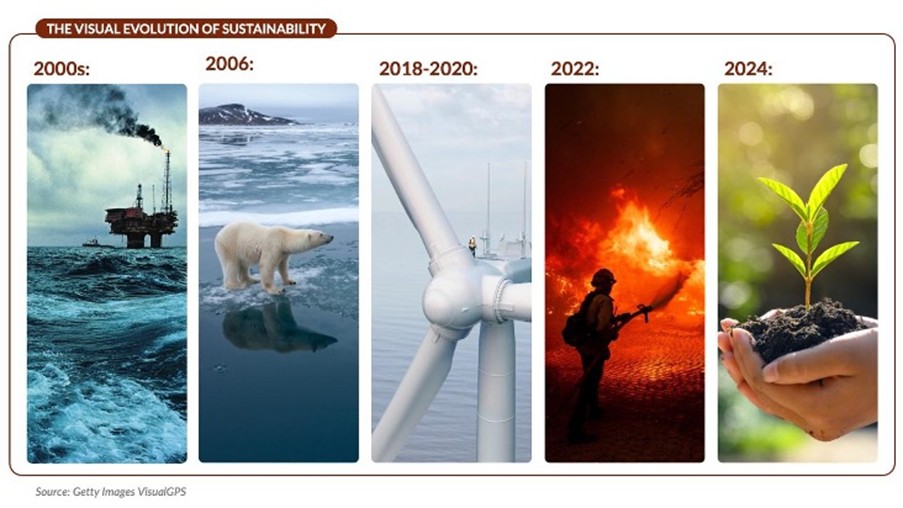

私たちは長年にわたり、サステナビリティに関するビジュアル表現を研究してきました。その中で気づいたのは、環境をめぐるビジュアルストーリーテリングには“サイクル”があるということです。文化的な緊急性が高まれば注目は一気に集まりますが、経済的な不安や優先事項の変化によって、関心が下がる時期も訪れます。今はまさに、その“後退期”にあたると感じています。

一部の企業は本来、自社のサステナビリティへの取り組みをもっと発信したいと考えています。でも、“何を、どう伝えるべきか”がわからず、結果的に声を上げないケースが増えているのです。最近では、この現象を指す“グリーンハッシング(greenhushing)”という言葉も登場しました。誤解や批判を恐れるあまり、沈黙してしまうという意味ですね。

だからこそ今回のサステナビリティレポートを通じて、企業が自社のサステナビリティ戦略とビジュアルによる物語を一致させられるよう後押ししたいと思ったんです。小さな一歩でも正直に伝えることが、結果的に信頼や変化を生むはずですから。

サステナビリティをめぐる企業の姿勢やマインドセットについて、どのように見ていますか?

近年、日本では特に広告やESGファイナンスの分野で、誤解を招くグリーン関連の主張を抑止するために規制や市場の枠組みが大幅に強化されてきました。グリーンウォッシングで非難された企業の事例も報道されており、その結果“間違いたくない”“誤解を与えたくない”と考えて、あえて沈黙を選ぶ企業も出てきています。

実際に、日本企業が使用しているビジュアルのうち、サステナビリティに焦点を当てているのはわずか9%にとどまっています。世界平均ではその1.5倍であり、大多数のビジュアルは美しい自然や抽象的なイメージです。直近12か月では、人々が自然を楽しむ様子を描いたビジュアルが増えていて、“失われつつあるもの”を思い起こさせる役割を果たしています。

一方で、日本の人々は依然として“十分な対策が取られていない”と感じています。気候問題を直接表現しているビジュアルは2%未満しかなく、そのために“良いことも悪いことも含めて、現実を正直に描いたビジュアル”を求めているのです。

私は、たとえ小さな一歩でも企業が取り組んでいる姿を正直に伝えることが、実際の変化を促すと信じています。正直なストーリーを伝えることで、信頼が築かれる。信頼はエンゲージメントやロイヤルティ、そして“正しいことをしている”という評判につながっていくのだと思います。

周囲の方々からは、どのような反応がありましたか?

ビジュアル表現は、人々の意見形成や議論を喚起する大きな力を持っています。私たちの調査でも、多くの人が“地球に最も良い影響を与えられる行動”として挙げたのは、リサイクルや再生可能エネルギー、使い捨てプラスチックの削減といったテーマでした。これはまさに、サステナビリティを表現する際に長年使われてきた代表的なビジュアル要素でもあるんです。

高品質なクリエイティブイメージの役割は、そうした行動を単に言葉で説明するのではなく、“どうすれば持続可能な行動がとれるのか”を視覚的に示すことにあると考えています。ビジュアルは未来の世界を描き出す力を持っていて、私たちが実現したい社会のイメージを人々と共有できるんです。

もちろん、ときには厳しい現実を突きつけることもあります。たとえば、メキシコ湾原油流出事故の写真は、多くの人々の心を揺さぶり、政府や企業への強い圧力を生むきっかけとなりました。そうした事例からも、ビジュアルには社会を動かす力があると実感しています。

だからこそ私は、ステークホルダーの声を受け止めながら、“希望を描くビジュアル”と“現実を直視させるビジュアル”の両方を提供していく必要があると考えています。

未来を描くビジュアルが、人を動かす力になる

今後のクリエイティブビジュアルについて、どのように考えていますか。

私たちは20年以上にわたり、サステナビリティをテーマとしたビジュアルを追跡し続けてきました。気候変動の影響や、企業や個人がそれにどう取り組めるのかを伝えるコンテンツを制作してきた歴史があります。サステナビリティをめぐるビジュアルストーリーテリングは常に進化していて、私たちもその最前線に立ち続けてきたつもりです。

これからもVisualGPSのインサイトを活用し、クリエイターコミュニティと協力しながら新しい解決策を示していきたいと考えています。たとえば、持続可能な消費行動を促すビジュアルや、地域社会に根ざした課題を視覚的に伝えるコンテンツなどを増やしていく予定です。

特に日本市場では、75%の人々が『気候変動は自分の生活に直接影響している』と感じていて、さらに81%が『政府が動かないなら企業がリードすべき』と答えています。これは世界平均を上回る数字であり、企業が消費者とつながる大きな機会だといえるでしょう。

私たちは、こうした調査データに基づいて、企業が消費者にサステナビリティへの行動を促すためのビジュアルとアドバイスを提供し続けたいと思っています。未来を描くビジュアルが、人々を動かす力を持つ──それを信じているからです。