サステナビリティのリーダーに密着!

ビジネスと社会貢献を両立する人と企業の深掘りシリーズ

「“環境のために特別なことをする”のではなく、“おいしさ を追求する中で自然と循環が生まれる”のが理想なんです」

そう語るのは、味の素冷凍食品株式会社・原材料部長の高橋さん。「ギョーザ」をはじめとする人気商品を手掛ける同社が、いま注力するのは「資源循環(サーキュラエコノミー)」。九州から始まった“食の資源循環”の舞台裏を伺いました。

取材・編集:gooddo編集部

冷凍ギョーザから広がる、“おいしさの循環”という挑戦

貴社の事業内容を教えてください。

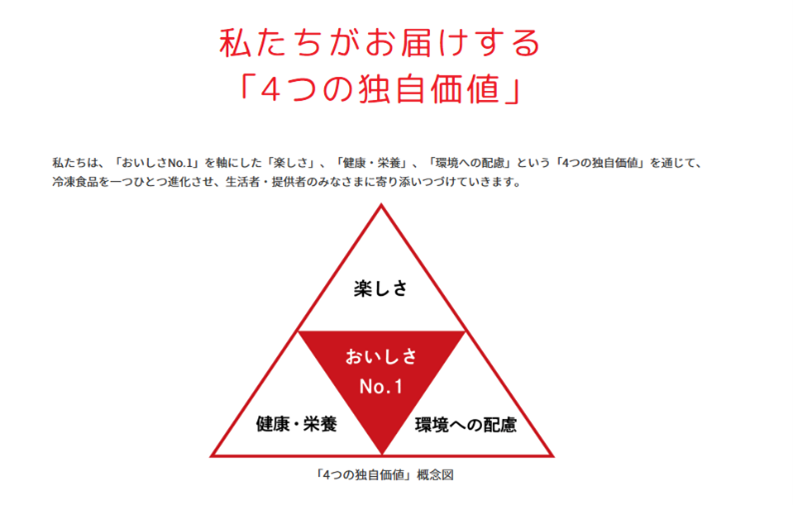

当社は、味の素株式会社のグループ企業として、冷凍食品の研究開発・製造・販売を行っています。

家庭向けの商品では「ギョーザ」をはじめ、「ザ★🄬チャーハン」「プリプリのエビシューマイ」や、環境にも配慮した「おべんとPON🄬」など、日々の食卓で親しまれている商品を数多く手がけています。なかでも「ギョーザ」は、年間で1億パック以上を販売し、22年連続で国内売上No.1※を維持しています。

この“変わらないおいしさ”を支えるのが、製造・開発・調達・品質管理など、全国に広がる現場の力です。

味の素冷凍食品の工場は、国内では6拠点あります。

国内では地域ごとに異なる強みを活かしながら製造を行う一方で、異なる環境の中で同じ品質や味の「ギョーザ」をつくっています。

その中で、私たち原材料部は、国内の自社工場で使用するキャベツ・小麦粉・肉類といった主要原料の調達を担当しています。

単に仕入れるだけでなく、農家や生産者の方々と連携し、品質・安全・安定供給を守る役割です。

冷凍食品というのは、“おいしさ”と“社会性”の両方が問われる事業。消費者にとっては身近な存在ですが、その裏では原料生産・加工・物流・販売まで、多くの人と環境が関わっているんです。

私たちは「おいしい冷凍食品を届ける」ことと、「その過程で社会に貢献する」ことを同じ方向として捉えて、環境配慮や地域循環の視点を組み込んだ事業運営を進めています。

サステナビリティの面で、どのような取り組みをされているのか教えてください。

当社では、冷凍食品の製造を通じて「食と社会をつなぐ循環」を生み出すことを目指しています。

その代表的な取り組みが、九州工場で行っている資源の再利用と地域循環の仕組みづくりです。

たとえば、工場では、ギョーザをつくるときに出るキャベツの外葉や芯、形がくずれたギョーザなど、工場で出た製品化できなかったもの(食品残渣)を捨てずに肥料や飼料として再利用し、4年連続で100%資源化しています。

さらに九州工場では、行政や地元の企業・生産者と連携し、「ギョーザ」の主要原料であるキャベツ・ニラの資源循環スキームを構築しました。

具体的には、九州工場から出た食品残渣を宮崎県えびの市内の「有限会社レクスト」さんが豚のエサ(飼料)にしています。そして同社が飼育する豚の排出物は良質な豚ぷん堆肥となり、同県内の「株式会社サンロード出荷組合」さんでニラの栽培に、「株式会社立久井農園」さんでキャベツ栽培に活用しています。そうして生産されたニラとキャベツを九州工場に納品いただき、「ギョーザ」の原料として使用しています。

まるで「キャベツがキャベツを育てる」ような、地域の中でぐるっと回る循環スキームです。

工場内で出た「キャベツの芯や端材」や「検品で取り除かれたギョーザ」

現場の農家の方からは、「堆肥を使ってから土がふかふかになり、収穫量が増えた」

という声もいただいています。これは、単に環境への配慮にとどまらず、農業の生産性向上や地域経済の活性化にもつながると感じています。

「キャベツがキャベツを育てる」──現場の声から生まれた“食の資源循環”

すごい循環ですね!この資源循環の取り組みを始めたきっかけや背景を教えてください。

最初のきっかけは、「せっかくの素材を、もっと活かせないか」という現場の声でした。餃子をつくる工程では、どうしてもキャベツの外葉や芯など、製品に使用できない部分が出てしまいます。

これまでもそれらを焼却処理するのではなく、飼料や肥料として100%資源化してきました。しかしもっと有効に使えないか、“食べものを無駄にしない仕組み”を自分たちで作れないかという思いがあったんです。

九州工場の周りにはたくさんの農家さんや畜産農家さんがいて、地元とのつながりも深い。

「それなら、地域の中で資源を循環させることができるかもしれない」と考えました。

当時、食品ロスの問題や環境への意識が高まっていたこともあり、私たち自身も「おいしさを届ける会社として、社会にどう貢献できるか」を真剣に考えるようになりました。

冷凍食品の製造は、大量の原料を扱います。そのため、“廃棄を減らす”ことが環境にも地域にも大きな意味を持つと感じていました。

そうした中で、地元の養豚業者さんや農家さんと一緒に話を進める中で、「残ったキャベツなどをエサにし、ふんを堆肥に戻す」という循環のアイデアが生まれました。

元々資源化はしていたけど、堆肥にして農家に戻していることがポイントになるのでしょうか?

そうですね。おっしゃる通りです。これまでも、餃子を作る過程で出たキャベツの外葉や芯は、一部を家畜のエサに活用していました。ただ、それはあくまで「リサイクル」の範囲で、そこで終わっていたんです。

今回の取り組みでは、その先にある“土に戻して栽培した農作物を再び原料として使用する”という流れまでつなげることができたのが大きな違いです。

- 工場から出たキャベツの残渣 → 養豚業者へ提供

- 豚のふん → 堆肥として加工

- 作った堆肥 → 地元農家の畑に還元

- 地元農家の畑で育ったキャベツ → 再び工場が原料として仕入れギョーザへ

これまでのように一方向で終わらせず、「エサ→堆肥→畑→原料」という形でつながったことで、 ようやく“本当の意味での資源循環”になったと感じています。

しかもこの堆肥は扱いやすいと農家さんからも好評なんですよ。

「土がふかふかになって、キャベツの根の張りが良くなった」といった声もいただいています。

環境にも、農業にも、そして私たちのものづくりにもプラスになる。そこが、この取り組みの一番のポイントだと思っています。

また、この仕組みは、私たち企業だけで成り立つものではありません。

地元の宮崎県や市などの行政機関、そして農家や生産者の皆さん(サンロードさん、立久井農園さんなど)の協力があってこそ実現できた取り組みです。

なかでも大きな強みは、「現場の農家さんたちとのつながりが非常に強い」ことです。 顔を合わせながら「ここをこう変えてみよう」「もう少しこの割合で堆肥を試してみよう」と、 一緒に試行錯誤してきた積み重ねが、この循環を支えています。

堆肥の状態を見に行ったり、キャベツの育ちを確かめたり、 現場同士で意見を交わしながら関係を深めてきたからこそ、“仕組み”だけではなく“人の協力で成り立つ循環”になっていると感じています。

それぞれが「地域の中でできることを出し合う」という形で関わり、 結果的に“地域全体で循環が回る”モデルになっています。

この取り組みについて、ステークホルダーの方からどのような声が届いていますか?

この活動は、最初から大々的に宣伝して始めたわけではなく、どちらかというと地元の方々との関係の中で少しずつ広がっていった取り組みなんです。

それでも、関わってくださっている農家さんや行政の方々、取引先の企業さんから、たくさんの反応をいただいています。

先ほどもお伝えしましたが、農家の皆さんからは、この資源循環の取り組みでできた「堆肥の質がいい」とよく言われます。においが少なく扱いやすいし、土が柔らかくなって根がよく張る。そのため収穫量が上がったという声も実際にいただいています。堆肥の品質が上がることで、農業の生産性まで良くなるのは嬉しいことです。

行政の方からも、「企業がここまで地域と連携してやっているのは珍しい」と言っていただきました。環境のためだけでなく、地域の農業を支える仕組みとして評価してもらえたのは大きな励みです。

社内でも、「自分たちの仕事が環境や地域につながっている」と感じる社員が増えています。以前は“製造の一工程”だったものが、今では“地域とつながる仕事”という意識に変わってきたように思います。

九州から全国へ。人がつなぐ資源循環の挑戦

この取り組みについて、今後の展望を教えてください。

まず1つ目は、現在行っている九州工場での資源循環の仕組みを他の5工場に広げていくことが目標です。

九州でスタートした取り組みは一定の成果が出ていますが、同じ「ギョーザ」でも、工場ごとに扱う原料や周りの環境、連携できる農家さんの状況が違います。だから、単純にコピーするのではなく、それぞれの地域に合った形の循環を作ることが大事だと考えています。

やはり拡大のカギになるのは、農家さんや生産者さんとの関係づくりです。新しい地域では、協力してくださる農家さんを一から探すところから始まります。

堆肥をどう使うか、どのタイミングで入れるかなど、現場ごとに工夫が必要なんです。そのために、担当者が全国の農家さんを直接訪ね、「こういう循環を作りたい」「一緒にやりませんか?」と熱意を持って丁寧にコミュニケーションを重ねています。

現地で顔を合わせて話すことで、「この地域に詳しい農家さんを紹介しますよ」と、新しいつながりができたりします。やっぱり最後は“人と人”の信頼関係。信頼していただいて、輪が広がっていくのは本当にありがたいことです。

私たちは食品を扱う会社として、原料を育てる農家さんの支援を抜きにしては成り立たないと考えています。

資源循環の仕組みを広げることは、同時に農業を支えることでもあります。堆肥の質が上がれば野菜の品質が上がり、農家さんの事業にも良い影響が出る。そうした“お互いが支え合う関係”を、これからも大切にしていきたいです。

もちろん、農家さんにとっては堆肥づくりや管理にコストやリスクが伴う部分もあります。だからこそ、無理のない形で続けられる仕組みをどう作るかが課題です。行政や地域企業と協力しながら、地域ネットワークを広げていくことが拡大のカギだと思っています。

さらに2つ目の目標は、生活者の方にもこの循環を“感じてもらえる”形にすることです。

たとえば、「この餃子に使われているキャベツは、食材を無駄にすることなく育ったものなんだ」と知ってもらえたら、日々の食卓から自然とサステナビリティに参加できるようになるじゃないですか。

「環境のための商品を買う」ではなく、「いつもの商品を選ぶことで自然と環境に貢献している」という形が理想ですね。

最後に、この記事を読んでいる読者の皆さんへメッセージをお願いします。

私たちがやっていることは、決して特別な取り組みではありません。

“環境のために何かしよう”というよりも、 「おいしいものを作り続けたい」という思いの延長にあったことなんです。

「おいしさ」を追いかけていくと、 原料を育てる農家さん、地域の自然、 たくさんの人や環境とのつながりが見えてきます。そのつながりを大切にしていくことが、結果としてサステナブルなものづくりにつながっていく。

サステナビリティという言葉がすごく大きく聞こえますが、実際はもっと身近なところから始められることばかりです。

私たちはこれからも、地域の皆さんと一緒に前に進んでいき、食卓に並ぶひとつひとつの冷凍食品が、誰かと社会をつなぐきっかけになれば嬉しいです。