1分でわかる!gooddo編集部まとめ

- 大王製紙が展開する「奨学ナプキン®」は、生理用品の入手に困る学生を支援するプロジェクト。

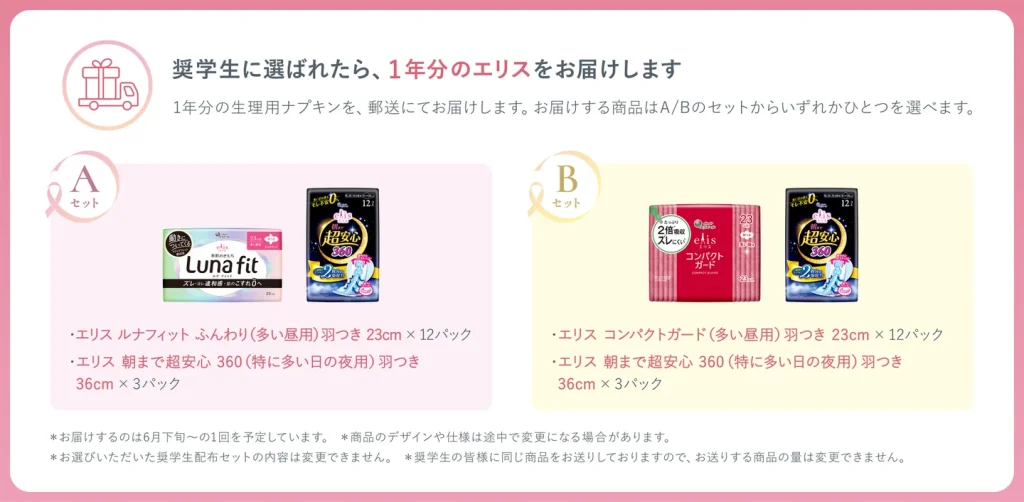

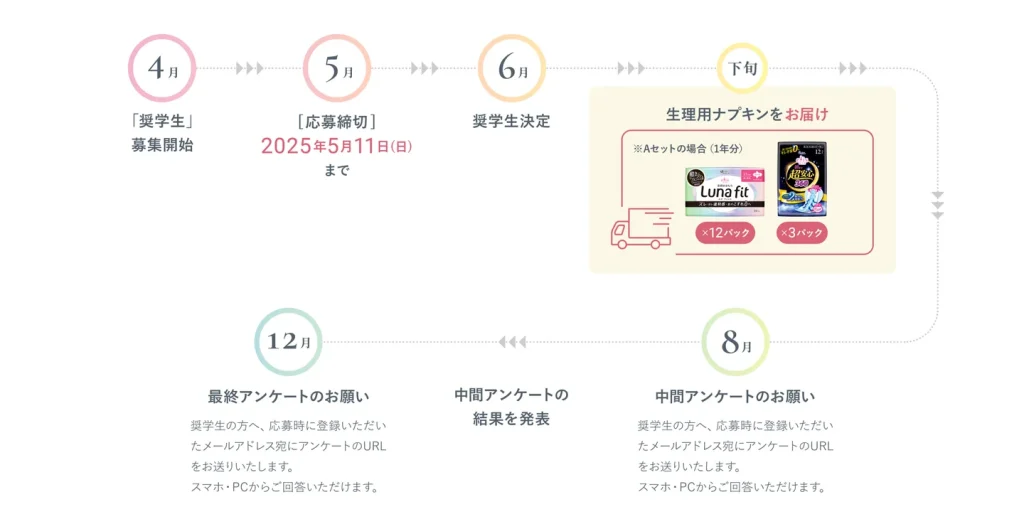

- 2025年度は2,000名の学生を対象に、生理用ナプキン1年分を無償提供。

- 過去の奨学生の98.6%が「気持ちに変化があった」と回答。

- 生理の貧困解消だけでなく、社会の理解促進を目指す取り組み。

生理の貧困とは?社会課題に挑む「奨学ナプキン®」

「生理の貧困」という言葉をご存じでしょうか?これは、経済的な理由や環境的な制約で生理用品を十分に入手できない状況を指します。

日本でもこの問題は深刻で、特に学生の間でその影響が顕著です。大王製紙が展開する「奨学ナプキン®」は、こうした課題に向き合い、生理用品を無償提供することで学生を支援するプロジェクトです。

2022年にスタートしたこの取り組みは、これまでに累計19,000件以上の応募を受け、6,000名の学生に生理用品を届けてきました。2025年度は新たに2,000名の奨学生を募集し、支援の輪をさらに広げる予定です。

支援を受けた学生の声と社会への影響

「奨学ナプキン®」を受け取った学生たちからは、生活の変化や前向きな声が多数寄せられています。例えば、「ナプキンを気軽に取り換えられるようになり、衣類が汚れることが減った」「気持ちに余裕ができた」といった声が挙がっています。2024年度の奨学生アンケートでは、98.6%が「気持ちに変化があった」と回答しており、支援の効果が明確に示されています。

また、学生たちの声からは、生理に関する社会の理解不足や環境整備の必要性も浮き彫りになっています。「学校や施設でナプキンが備え付けられる環境になってほしい」「もっとオープンに生理について学ぶ機会があれば良い」といった意見は、社会全体で取り組むべき課題を示唆しています。

生理の貧困解消に向けた未来への一歩

「奨学ナプキン®」は、単なる物資提供にとどまらず、社会の意識を変えるきっかけを作ることを目指しています。大王製紙の「meet my elis」プロジェクトは、「だれかではなく、あなたのそばに。」というメッセージを掲げ、ひとりひとりの生理に寄り添う活動を展開しています。

この取り組みは、SDGs(持続可能な開発目標)の「ジェンダー平等」や「パートナーシップで目標を達成しよう」にも貢献しています。私たち一人ひとりが生理について理解を深め、支援の輪を広げることで、より多くの人が安心して生活できる社会を実現できるのではないでしょうか。

関連画像・資料

問い合わせ先情報

【解説】生理の貧困って何?

生理の貧困ってよく聞くけど、具体的にどういうことですか?

生理の貧困とは、経済的な理由や環境的な制約で、生理用品を十分に入手できない状況を指します。たとえば、家庭の収入が少なくて生理用品を買えない場合や、学校や施設に生理用品が備え付けられていないために困ることがあります。

これは、ただの「お金がない」という問題ではなく、生理用品がないことで学校に行けなくなったり、健康を害したりする深刻な影響を及ぼします。

生理の貧困を解消するために、私たちにできることはありますか?

まずは、生理の貧困について知ることが大切です。そして、周りの人が困っているときに声をかけたり、支援団体に寄付をしたりすることもできます。

たとえば、学校や職場で「生理用品を備え付けるべき」という意見を出すことも、社会を変える一歩になります。小さな行動が、大きな変化につながることを忘れないでください。

生理の貧困を解消する取り組みは、どんな未来を目指しているんですか?

生理の貧困を解消することで、誰もが安心して生活できる社会を目指しています。生理用品が当たり前に手に入る環境を作ることは、ジェンダー平等や健康の向上にもつながります。

また、こうした取り組みを通じて、生理についてオープンに話せる社会を作ることも目標です。生理は誰にとっても自然なことなので、もっと気軽に話せる未来を目指しています。