1分でわかる!gooddo編集部まとめ

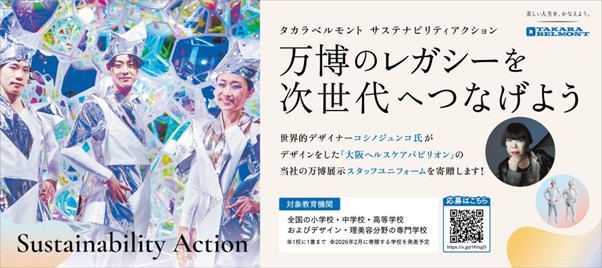

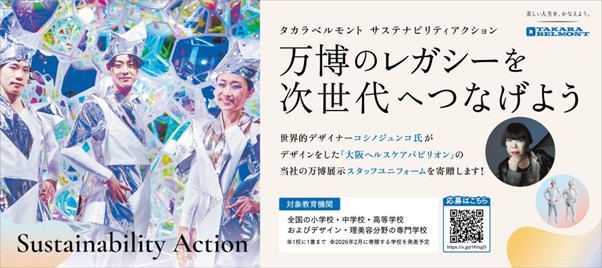

- タカラベルモントが大阪・関西万博で使用したユニフォームを全国の教育機関へ寄贈します。

- 世界的デザイナー・コシノジュンコ氏が手掛けたユニフォームは、次世代へのレガシー継承を目的としています。

- 寄贈対象は全国の小・中・高等学校やデザイン・理美容分野の教育機関で、応募は特設サイトから可能です。

- サステナビリティ推進の一環として、資源循環を重視した取り組みを展開しています。

万博ユニフォームを次世代へ継承するタカラベルモントの挑戦

2025年の大阪・関西万博で注目を集めた「大阪ヘルスケアパビリオン」。その展示ブースで使用されたユニフォームが、全国の教育機関へ寄贈されることが発表されました。

このユニフォームは、世界的デザイナー・コシノジュンコ氏が手掛けたもので、デザイン性と機能性を兼ね備えた特別なものです。

今回の取り組みは、万博のレガシーを次世代へ継承することを目的としています。

寄贈対象は全国の小・中・高等学校、そしてデザインや理美容分野を対象とした教育機関。応募は2025年12月31日まで特設サイトで受け付けています。ユニフォームの発送は2026年2月以降を予定しており、教育現場での活用が期待されています。

サステナビリティと「美しい人生を、かなえよう。」という理念

タカラベルモントは、創業100周年を迎えた2021年に「美しい人生を、かなえよう。」というパーパスを掲げ、持続可能な社会の実現を目指しています。

大阪・関西万博でも「大阪ヘルスケアパビリオン」にて、未来のヘルスケアサロンを表現し、2050年の宇宙時代における「真の美」を問いかける展示を行いました。

さらに閉幕後は、資源循環を重視した新たな取り組みを開始。今回のユニフォーム寄贈もその理念の一環であり、資源循環を重視した取り組み「THINK CIRCULAR for SPACE AGE(宇宙時代の循環思考)」を推進しています。

教育現場での活用と未来への期待

寄贈されるユニフォームは、デザイン性だけでなく、万博の理念やサステナビリティの精神を象徴するものです。教育機関では、デザインや理美容分野の学びに活用されるだけでなく、環境意識や持続可能な社会の重要性を伝える教材としても役立つでしょう。

タカラベルモントの取り組みは、単なる寄贈にとどまらず、未来を担う若者たちにユニフォームを通じて、子どもたちが次の世代へ考えを受け継ぐことを目的にしています。

教育機関の皆様はぜひ応募を検討してみてはいかがでしょうか?

関連画像・資料

問い合わせ先情報

【解説】万博ユニフォーム寄贈の背景と意義

万博で使われたユニフォームを寄贈するというのは、なぜ行うのですか?

万博のユニフォームは、ただの衣服ではなく、デザインや理念が詰まった「万博の象徴」です。タカラベルモントは、このユニフォームを教育機関に寄贈することで、次世代に万博の精神やサステナビリティの価値を伝えたいと考えています。たとえば、学校でこのユニフォームを使ってデザインや環境について学ぶことで、未来を担う若者たちが新しい視点を得られるかもしれませんね。

サステナビリティってよく聞くけど、具体的にどういうことですか?

サステナビリティは「持続可能性」という意味で、地球の資源を無駄にせず、未来の世代が困らないようにする考え方です。たとえば、プラスチックをリサイクルしたり、自然エネルギーを使ったりすることがその一例です。今回のユニフォーム寄贈も、資源を循環させる取り組みの一環なんです。

ユニフォームって学校でどう使われるんですか?

デザインや理美容分野の教育機関では、実際の授業で使われることが考えられます。たとえば、デザインの授業で「プロのデザイナーが作った服を分析する」教材として使ったりすることができます。また、環境教育の一環として「サステナビリティの象徴」として考えるきっかけとして活用することもできますね。

私たちにできることって何かありますか?

まずは、サステナビリティについて知ることが第一歩です。そして、日常生活でできることを少しずつ実践してみましょう。たとえば、ゴミを分別してリサイクルしたり、使い捨てのものを減らしたりすることができます。小さな行動でも、積み重ねれば大きな変化につながりますよ!

タカラベルモントの取り組みは、企業だけでなく私たち一人ひとりが考えるきっかけにもなります。ぜひ、サステナビリティについて考えてみてくださいね。